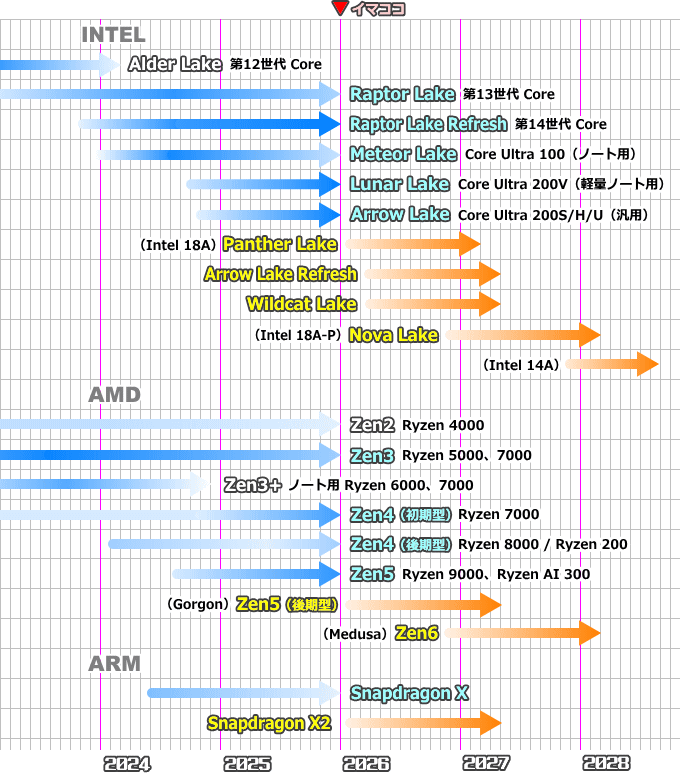

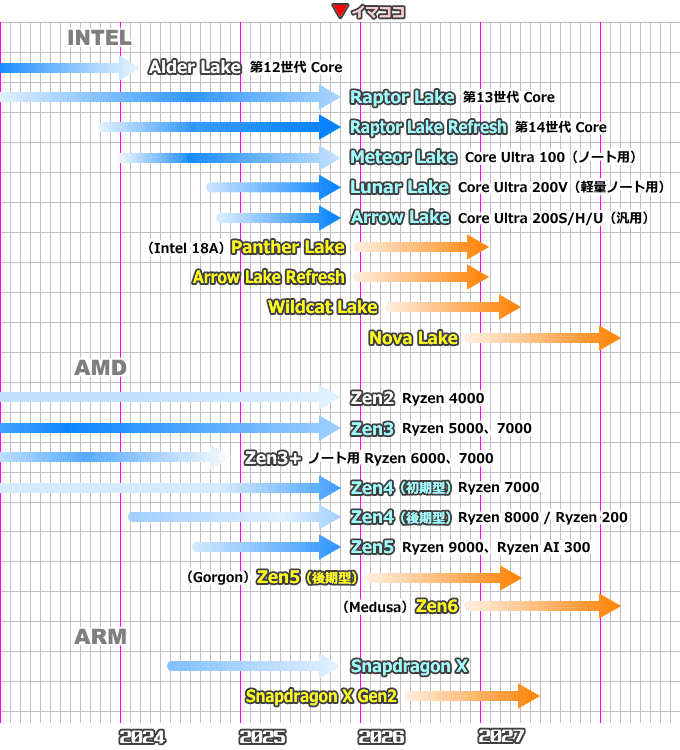

Intel(インテル)や AMD などが発表している、今後の CPU の発売予定です。

つまり、パソコンの「世代」が変わる予定表でもあります。

ただし、あくまで予定であって、実際にこの通りに進むとは限りません。

2025年末に登場すると思われていた Intel の新型CPU「Panther Lake」を搭載するノートPCですが、結局出て来ませんでした。

AI ブームに端を発するメモリとストレージの価格高騰はかつてないレベルとなり、Dell がパソコン価格の改定を発表、レノボもそれに続き、ASUS も価格の調整を示唆しています。

これでは新CPU搭載モデルなど、出せる状況ではないようです。

レノボはメモリの在庫を2026年分まで確保していると発表していたのですが、先々月の話。

その時点では流石にここまでの事態になるとは思っていなかったようです。

メモリ(VRAM、ビデオメモリ)の不足と AI 用ビデオカードへの注力により、一般向けビデオカードの価格高騰と品薄も続いており、ゲーミングPCの値段は特に急上昇中。

国内メーカーは値上がり前の駆け込み需要が殺到、マウスコンピューターが年末年始のパソコン販売を一部停止、さらに1月からの価格変更を発表しています。

【お知らせ】

— マウスコンピューター (@mouse_computer) December 16, 2025

想定を大きく上回る受注が増えたことにより

工場のひっ迫・パーツ不足が発生し、一部製品に販売停止・出荷納期遅延が発生する見込みです。

価格変更は1月以降に順次行う予定です。

お客様にはご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。

何卒ご了承のほどよろしくお願いいたします。

ドスパラやパソコン工房などはPCパーツショップでもあるためか、販売停止にはなっていないのですが、価格はかなりアップ。

例えば、ドスパラの Core Ultra 7 265F + DDR5メモリ 32GB + GeForce RTX 5060Ti のミドルクラスのゲーミングモデルで、8月時点では27万5千円でしたが、現在は32万5千円。

しかもストレージは NVMe SSD 1TB だったのが 500 GB に減っています。

Ryzen 7 9800X3D + DDR5メモリ 32GB + GeForce RTX 5070 のハイスペックモデルだと、8月に32万円でしたが、今や42万5千円。10万円アップです……

カスタマイズの価格も当然上がっており、複数搭載することもある HDD や SSD の値上げがメモリ以上にお財布に厳しいです。

サイコムなどの中堅どころの BTO メーカーになると、パーツが品切れでほとんど選べないという状況になっていたりします。

国内電機メーカーは現時点では値上げを行っていませんが、どこも検討中ではあるようです。

このような状況のため、DDR5 メモリほど価格が高騰していない、一世代前の DDR4 メモリを使うパソコンの人気が高まっているようで、第13~14世代 Core や、Zen3~Zen4 の Ryzen 搭載機がコスパ型機として注目されています。

12月中のPC市場の経緯ですが、まず12月の初頭に発表された、Micron の一般向けメモリ/ストレージからの撤退が大きいです。

米 Micron は韓国のサムスンとSKハイニックスを含む、世界三大メモリチップメーカーの一角ですが、そこが一般向けのメモリをもう販売しないと発表したため、業界に衝撃が走りました。

皆さん、こんにちは。今日は大変残念なお知らせです。MicronはCrucialのコンシューマ事業から撤退することを決定しました。これにより、世界中の小売店やオンラインショップでのCrucial製品の販売は、徐々に終了していきます。… pic.twitter.com/u33yYlMpkH

— Crucial Japan (@CrucialJapan) December 4, 2025

理由は AI サーバー向けの HBM メモリの受注が殺到しているためで、サーバー用メモリの方が単価が高いのもあると思われます。

決算発表によると、2026年末まで受注はすでに一杯、しかもその需要も半分から 2/3 までしか供給できないとのこと。

一般PC向けはより品薄になりそうで、先月「メモリ価格が製品によっては2倍になりました!」とお伝えしましたが、12月には5倍を越えました……

Micron は SSD の製造メーカーでもありますが、こちらも一般向けからは撤退することになっています。

これで SSD(NANDフラッシュメモリ)も、サムスン、SKハイニックス、キオクシア、Western Digital を含む5強の一角が去ります。

ストレージ価格も高騰を続けていて、NVMe SSD の値段は2倍以上になっており、品切れも続発しています。

こんな状況のためか、サムスンが NVMe でない SSD から撤退する、サムスンのスマホ部門がサムスンのメモリ部門からメモリの供給を断られた、といった話が次々と流れました。

どちらもサムスンの広報が公式に否定しており、前者は Micron の件を元にしたデマ、後者は Apple へのメモリ供給契約から出てきた憶測と思われます。

これらの話からは際限なく上がるパーツ価格に対する、市場の恐怖感を感じ取れます。

ただ、キオクシアが新技術(フラッシュメモリの積層技術)を用いた一般向けを含む NVMe SSD を発売、サーバー向けメモリの新技術も開発するなど、新しい供給元の話が出てきています。

また、あまりのメモリの高騰により、一般向けの DDR5 メモリでもサーバー向け HBM メモリに迫るほどの利益を出せるようになっているようで、AI 向けに全力を傾けていたサムスンとSKハイニックスが、一般向けメモリに生産ラインを戻し始めたという話もあるようです。

サムスンはメモリチップの価格を2倍に引き上げたとのことで、価格高騰は免れませんが、AI 関連以外でも高い利益を得られるようにしようとしている模様です。

2026年はパソコン市場にとって大変な年となりそうですが、対応はされていくと思うので、徐々に落ち着いてくれれば…… と願う次第です。

CPUの開発状況についてですが、1月6日~9日にラスベガスで開催される一般消費者向け家電の大規模展示イベント「CES2026」で新たな発表が行われると思われます。

Intel の Panter Lake(ノート用 Core Ultra 300 シリーズ)と Arrow Lake Refresh(デスクトップ用 Core Ultra 200 Plus)、AMD の Gorgon Point(ノート用 Ryzen AI 400 シリーズ)の詳細はそこで明らかになるでしょう。

こんなご時世なので、新CPUが市場に出回るのは遅れるかもしれませんが……

【 1/15 追記 】

CES2026 の模様について追記しておきたいと思います。

Intel は予定通り「Panther Lake」こと「Core Ultra シリーズ3」を正式発表しました。

Lunar Lake の設計と省電力性能、Arrow Lake の改良型コアを搭載する、両者の良いとこ取りのノートパソコン用 CPU です。

設計や基本仕様は10月にすでに発表されています。 こちら の記事をご覧ください。

コア構成は(Core 5 以外)計16コアと計8コアの2種類。

Pコア4 + Eコア8 + LP-Eコア4 の Core Ultra 9、

同じく Pコア4 + Eコア8 +

LP-Eコア4 の Core Ultra 7 366H や 356H、

Pコア4 + Eコア0 + LP-Eコア4 の下位型である

Core Ultra 7 365 や 355、

他に計12コアや8コアの Core Ultra 5 があります。

それぞれに内蔵GPUが強化された Core Ultra X9 や X7、X5 が存在します。

NPU は 50~60 TOPS。

基準の TDP はすべて 25W ですが、最大で 55W か、65~80W に設定可能。

すでに各社が搭載ノートPCを発表していて、早ければ1月末には登場。

ただ、どのメーカーも(CES2026では)価格を明らかにしていません。

AMD も「Gorgon Point」こと Zen 5 の後期型となる「Ryzen AI 400 シリーズ」を発表。

これまでの Zen 5 と同じコア、同じ GPU で、マイナーチェンジではありますが、内部の最適化によって性能が向上しているとのこと。

Zen5(Pコアに相当)と Zen5c(Eコアに相当)が 4+8 の Ryzen AI 9 HX、

4+6 の Ryzen AI 9 465、4+4 の Ryzen AI 7 450、2+4 の Ryzen AI 7 445 などがあり、2+4 や 1+3 の Ryzen AI 5 も用意されています。

NPU はこちらも 50~60TOPS。

こちらも早いところで1月末から搭載機が登場予定ですが、価格はまだわかりません。

他に、クアルコムが Snapdragon X2 搭載機を発表、80TOPS という最高性能の NPU を持つことをウリとしています。

ピーク性能より省電力性能を重視した設計で、GPU なども新型ですが、ARM プロセッサであるためゲームは動かないものが多いです。

(ARM プロセッサの相違点については こちら を)

発売が「2026年度中」とされていたため、早くも搭載機が登場したのは意外でした。

巷の評価では、Core Ultra 300 シリーズがピーク性能と省電力性能の双方で優れている模様。

Ryzen AI 400 シリーズはやはりマイナーチェンジであるためか、比較すると性能でも省電力でも厳しく、どれだけ安くできるかといったところ。

Snapdragon X2 はもっとも基本性能が高く、省電力性能も良好ですが、ARM プロセッサであるのが大きな欠点。それを考慮しなければ現時点で最適です。

他に、NVIDIA が新設計「Rubin」の AI 向けの量産を開始、他にストレージのメーカーである Western Digital と SanDisk の分離などの発表がありました。

CPU の基本説明は こちら、用語については こちら で解説しています。

GPU(ビデオカード)の関連用語については こちら をご覧ください。

CPUの性能一覧グラフは こちら、ビデオカードの性能一覧グラフは こちら 。

メモリやストレージなど、他のパーツは カスタマイズについて のページで説明しています。

(以下は過去ログです)

※2025年12月1日版

Intel(インテル)や AMD などが発表している、今後の CPU の発売予定です。

つまり、パソコンの「世代」が変わる予定表でもあります。

ただし、あくまで予定であって、実際にこの通りに進むとは限りません。

今回はPCパーツの供給についての話から。

留まることを知らない AI ブームによって大規模な AI データセンターが各地に建設されており、それに伴ってメモリやストレージの品薄が起こっています。

そろそろ AI ブームも落ち着くのでは? とも言われていたのですが、NVIDIA の決算は絶好調、Google が Gemini 3 という新型 AI を公開したこともあって、下火になる気配はありません。

しかしその影響でメモリが不足しており、価格が高騰。

これまで一般パーツへの影響は少なかったのですが、10~11月にかけてこれまでにないほど急騰しており、製品によっては2倍ほどの値段になっています。

メモリメーカーのマイクロンは AI 向けメモリ(HBM)の生産は2026年分まで予約でいっぱいだと述べており、一般向けメモリの生産ラインが圧迫されることになりそうです。

SKハイニックスやサムスンも在庫がほとんどなくなっており、他の製品の生産ラインをメモリに振り分けるなどして対応していますが、それはすべて AI 向けになるようで、一般向けの供給はむしろ抑制されると見られています。

加えて HDD や SSD の価格も急上昇中。

SSD はメモリと同じく10月から急騰しており、しかも2026年には需要が供給を上回ると見られていて、深刻な品薄が予想されています。

サムスンやキオクシアの企業向け SSD は納期が1年先とも言われており、台湾の SSD メーカー Phison の CEO は「SSD の不足は10年続く」とコメントしています。

製品の枯渇を防ぐため、SSD メーカー各社が供給調整をするという話も出ています。

もちろん、各メーカーとも増産に動いてはいますが、製造するための装置が1年や2年待ちという状態だったりするため、目処が立たない模様。

HDD はもっと深刻で、米ウエスタンデジタルの企業向けの HDD は2年待ちとも言われており、台湾の ADATA の CEO は「時間とともに状況は悪化するだけだ」とコメント。

そして HDD はもう増産の予定がなく、AI 向けの生産が優先されているため、一般向けの不足は SSD より早いかもしれません。

これらはもちろん、パソコンの価格の高騰や納期の遅れにつながります。

それでなくても高くなっているのに、ますます値上がりしそうで、一般ユーザーには厳しい状況になりそうです……

レノボは「2026年末までのメモリの在庫を確保している」と公表しており、対応はできているようですが、ASUS は2025年末までしかメモリの在庫がないようで、メモリの搭載量を減らすことを考えている模様。

DELL は「すべてのPCパーツの不足が予測される」と述べており、DELL や HP の株価は下落傾向にあります。

このような状況のため、NVIDIA や AMD が下位のビデオカードの販売を停止、もしくは供給量を下げるのではないかという報道も出てきています。

確かに利益率の低い廉価ビデオカードに、いまや貴重になりつつある VRAM(ビデオメモリ)を使うのは無駄に思えるのは否めません。

しかしそうなると、ゲーミングPCの価格は底上げされることになってしまいます。

一時期、仮想通貨のマイニングでビデオカードが不足しましたが……

来年はもっと深刻かつ広範囲に影響が出そうで、それはルーターやプリンターなどの周辺機器、さらにスマホやタブレットなどのコストも上昇することを意味します……

なお、先ほど述べた Google の新型高性能 AI「Gemini 3」ですが、TPU という新しい種類のパーツを使っていることで話題になっています。

これは AI のために設計・開発された、AI 専用の処理装置です。

元々は Google 検索の補助用だったのですが、最新のものは AI 開発に最適化されました。

※第7世代 TPU「IronWood」。2025年4月に発表され、11月7日より提供開始。

今の AI 処理の多くは NVIDIA のデータセンター向け GPU が行っていますが、GPU は元々は、グラフィック処理のために作られたもの。

一方、TPU は最初から AI 特化で設計されています。しかも GPU より省電力。

そのぶん出来ることは狭く、必要に応じて GPU も併用しなければならないのですが、Google は独自に開発した高性能 TPU と Gemini 3 によって、OpenAI の ChatGPT を越えるとも言われる AI を完成させました。

11月末、作業によっては Gemini 3 以上と言われる Claude Opus 4.5 という AI を Anthropic(アンソロピック)という会社が登場させたのですが、これも Google の TPU を借りて動いています。

こうなるとピンチなのは OpenAI で、そこに巨額投資した NVIDIA やソフトバンクグループ、OpenAI とタッグを組んだ AMD、そこにクラウドサービスを提供する Oracle の今後が懸念されています。

TPU はまだ Google 専用ですが、Meta(Facebook)が興味を示しており、もし他社にも提供されるようなことになると、NVIDIA の一強体制が崩れるのでは? とも言われています。

ただ、最高の対話向け AI と言われる X の Grok は NVIDIA GPU で動いていて、Google TPU が全面的に強い訳ではない模様。

なお、Google TPU の設計・開発にはブロードコムが協力しています。

Amazon も独自の AI チップを開発していますが、こちらはまだ NVIDIA の GPU(H100)に劣るようです。

ちなみに、OpenAI と Arm、ブロードコムが提携し「Arm 陣営の AI 半導体を作る」と発表していましたが、その Arm が NVIDIA とも新たに提携(NVLink への参加)を表明していて、また話題なっています。

裏切りか? と言われていたりもするようですが、NVIDIA が作っている AI サーバー向け CPU の Grace は ARMプロセッサ ですし、元々関係はありました。

さて、AI が周囲を巻き込んで大きなうねりを見せている一方で、Intel や AMD の CPU 開発には目立った動きはありません。

Intel は10月に Panther Lake の詳細を発表し、AMD は AI に関する発表を立て続けに行っていたので、11月はこれらの準備中と言ったところ。

ただ、どちらも新CPUの発売が迫っているので、非公式な噂は飛び交っています。

Intel の新しいデスクトップ向け CPU「Arrow Lake Refresh」は、まずK付きの3モデルが登場するものと見られています。

Core Ultra 9 290K Plus、Core Ultra 7 270K Plus、Core Ultra 5 250K Plus になるという噂が伝わっており、Arrow Lake のK付きと比較して Core Ultra 9 はクロック数の上昇のみに留まるようですが、Core Ultra 7 と Core Ultra 5 はEコアが増えるものと見られています。

正確なところは来年1月6日~9日に開催されるイベント「CES2026」で発表されるでしょう。

発売はその後、1月末になるものと思われます。

Panther Lake(Core Ultra 300シリーズ)については先月の記事をご覧ください。

こちらはノートパソコン向けです。

AMD は来年初頭に登場すると見られる Gorgon Point(Ryzen AI 400シリーズ)のスペックが伝わっています。

こちらは Ryzen AI 9 465 や Ryzen AI 7 450 といった名前になるようで、レノボの試作機のベンチマーク結果がネット上のデータベースに残されていたため、確実と見られています。

現行の Ryzen AI 9 365 と Ryzen AI 7 350 の後継のようで、コア数やスレッド数は変わらず、内蔵 GPU も同じ。

表面上のスペックはブースト時のクロック上限が違うのみですが、内部の最適化などが行われているものと思われます。

こちらも詳しくは CES2026 で発表されるでしょう。

なお、Ryzen AI の上位型である HX(Strix Halo)や Max(Fire Range)は現行のままです。

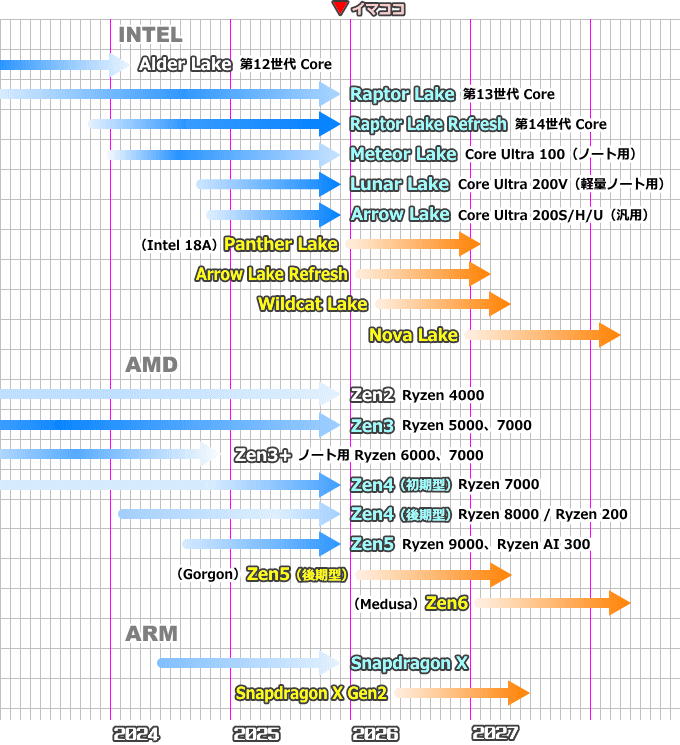

※Seleno 社の AMD CPU 搭載ノートPCの更新予定。2026年からは Gorgon Point が中核になっている。

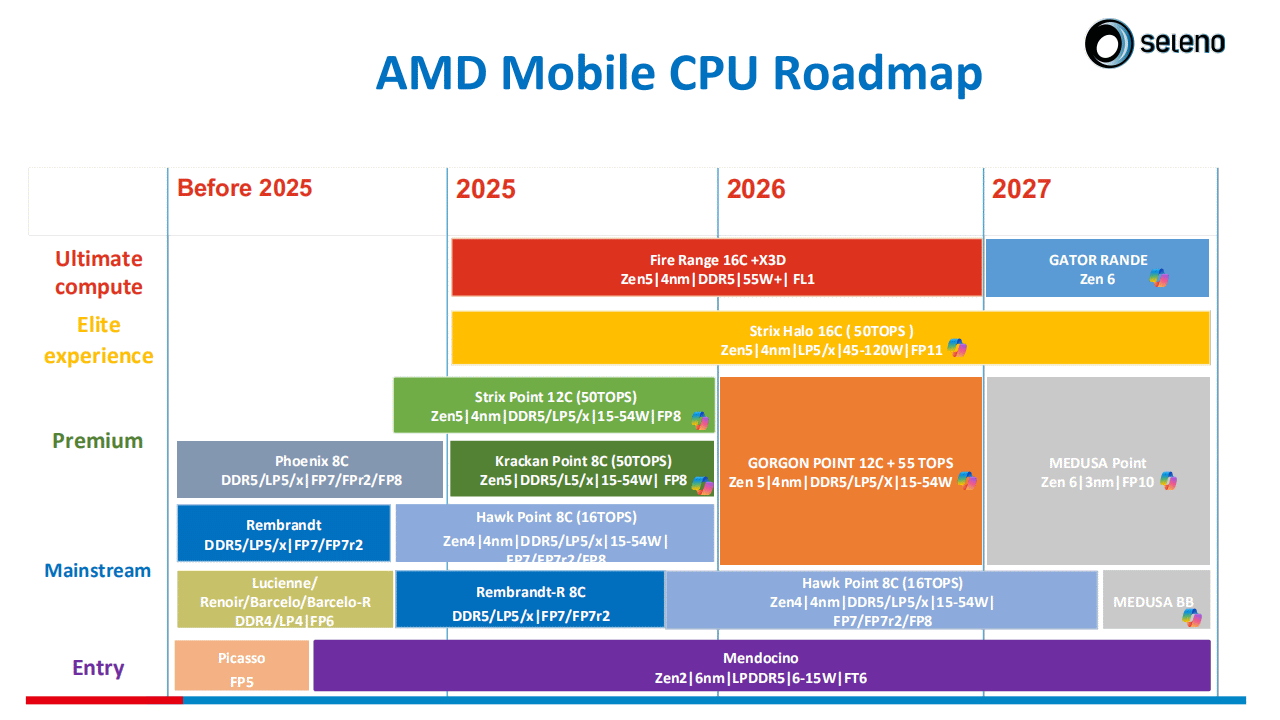

また、11月11日に開催された投資家向けの財務説明会(AMD Financial Analyst Day)において、2026年に 2nm プロセスで作られる Zen6 の EPYC(サーバー用CPU)が登場すること、そして次なる Zen7 の開発が行われていることが示されました。

後ろのスライドに小さく「Zen 7」と書かれていただけで、特に言及はなかったのですが……

「新しいマトリクスエンジンを搭載し、AI のデータフォーマットに最適化」と書かれているのがわかります。

さらに Intel と協力し、x86 CPU を盛り上げる(Arm に対抗する)とコメントしていました。

なお、Google の Gemini 3 が公開されたのは、この1週間後です。

12月には、いよいよ Panther Lake 搭載ノートPCが登場するものと思われます。

メモリやストレージが心配ですが、まだしばらくは市場に在庫があるはずなので、春ぐらいまでは深刻なことにはならない…… と、思いたいところです。

CPU の基本説明は こちら、用語については こちら で解説しています。

GPU については こちら をご覧ください。

CPUの性能一覧グラフは こちら、ビデオカードの性能一覧グラフは こちら をご覧ください。

(以下は過去ログです)

※2025年11月1日版

Intel(インテル)や AMD などが発表している、今後の CPU の発売予定です。

つまり、パソコンの「世代」が変わる予定表でもあります。

ただし、あくまで予定であって、実際にこの通りに進むとは限りません。

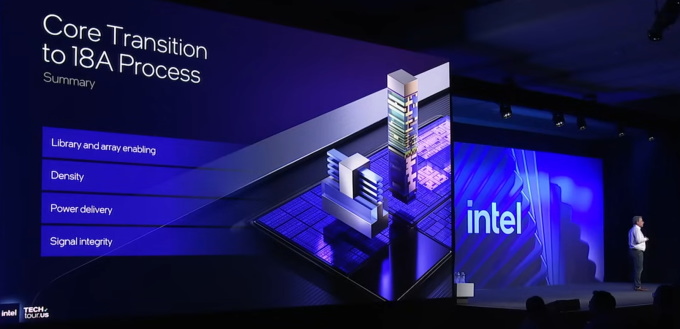

10月9日、Intel は次の新CPU「Panther Lake」の詳細を正式発表しました。

年末に発売される「Core Ultra シリーズ3」となるこの CPU は Intel 18A と呼ばれる設計で作られ、新型のトランジスタ RibbonFET、基板の裏から給電を行える PowerVia といった新技術が導入されます。

これらにより必要な配線の量が減り、その分を他に振り分けられるとしています。

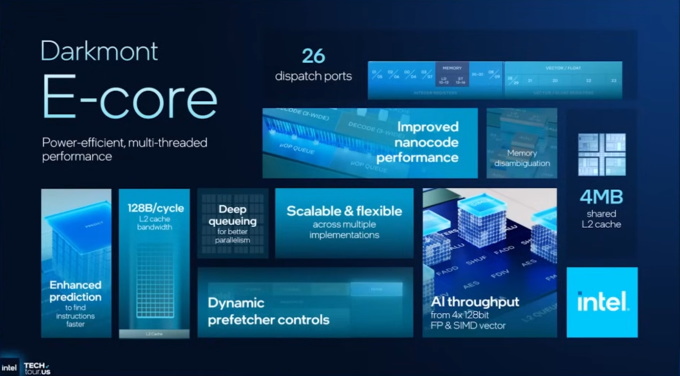

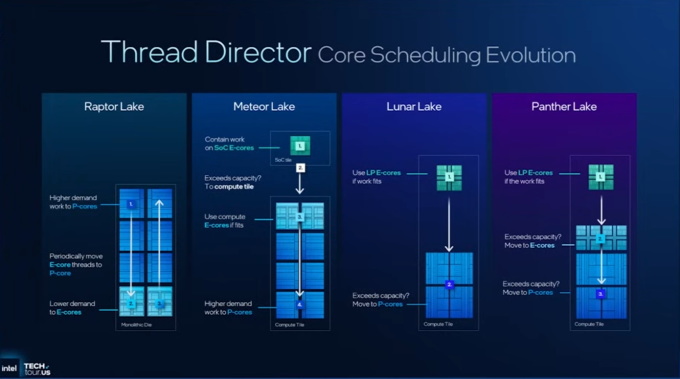

ただ、Intel は「Arrow Lake の進化型」と述べており、新しい Pコア(Cougar Cove)と Eコア(Darkmont)は、Arrow Lake や Lunar Lake で使われていた Pコア(Lion Cove)と Eコア(Skymont)の改良型であるようです。

構造は Lunar Lake に近いようですが、標準的な CPU と同じくメモリの内蔵はしていません。

完全な新型だとトラブルが付き物なので、従来型の延長線上にあることは信頼性の面では安心感があります。

コア構成は Pコア4、Eコア8、LP-Eコア4 の計16コアと、Pコア4、LP-Eコア4 の計8コアの2種類がある模様。

Intel は Arrow Lake(ノート用)や Lunar Lake と比べ、シングルコア性能は10%向上、低電力時だと40%向上。

マルチコア性能は Lunar Lake 比で50%向上(ただし Lunar Lake はマルチコアは弱い)、低電力時も Arrow Lake 比で30%向上しているとアピールしています。

なお、Lunar Lake にはEコアがなく、Arrow Lake は LP-E コアだけ別のタイルにあったのですが、今回はこれをすべて同じタイルに搭載しており、設計が効率化されています。

もちろん処理の最適化はさらに進んでおり、メモリ周りや電力管理の改良も行われています。

ハイパースレッディングは導入されていないため16コアなら16スレッド、8コアなら8スレッドですが、スレッドスケジューリングの改良により効率的に動作するとのこと。

※Raptor Lake はPコアで処理する分の余りをEコアに送っていたが、Meteor Lake や Lunar Lake はLP-Eコアで処理して手に余る分を他のコアに送っていた。Panther Lake はLP-Eコア→Eコア→Pコアと負荷に応じて順次送っていく。

GPU(内蔵グラフィック機能)は「Xe3」と呼ばれる新しいものになっています。

そのパワーは巷ではビデオカードの GeForce RTX 3050 を超えると言われており、内蔵の GPU としては現行トップの性能を持つ模様。

とは言え、Intel Arc はドライバやソフト側の最適化の問題で実力を発揮できないことも多いのですが……(最近はだいぶ良くなってますが)

Panther Lake には Xe3 が4コアのものと12コアのものがあるようで、4コア版は Intel 3 で、12コア版は TSMC N3E(TSMC の 3nm の第2世代)で作られるとのこと。

Lunar Lake の GPU より性能が50%アップし、電力効率は Arrow Lake H よりも40%向上していると Intel は述べています。

なお、Intel Arc の初期版は Alchemist(錬金術師)、第2世代は Battlemage(魔術師)、第3世代は Celestial(天界人)という愛称になると言われていましたが、Intel スタッフがインタビューで「この Xe3 は Celestial ではなく Xe2 Prime か Xe2 Plus Plus と言えるものだ」とコメント。

新型と言うより Xe2 の強化版にあたるようです。

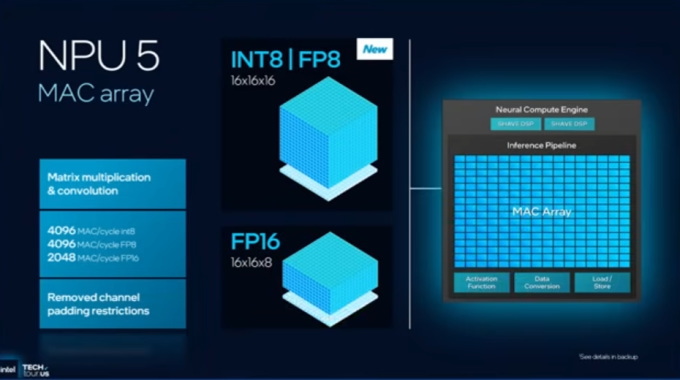

NPU(AI 専用処理機能)も「NPU 5」という新型になりますが、処理能力は 50TOPS で、前世代の 48TOPS とほとんど変わりません。

ただ、サイズを小さくしている模様。

GPU を AI に活用しやすくする XMX という機能が Lunar Lake に続いて適用されており、CPU で10TOPS、NPU で50TOPS、GPU で120TOPS、合わせて180TOPSの AI 能力になるよ、と Intel はアピールしています。

なお、Lunar Lake に導入されていたカメラの制御機能が IPU7.5 という新バージョンになって備わる模様です。

製品名はまだ公式に発表されていませんが、上位型は「Core Ultra X9 / X7 / X5」という名前になるようで、例として Core Ultra X7 358H といった型番になりそうです。

より詳細な情報は発売日が近くなれば、改めて公表されると思われます。

Intel のニュースリリースは こちら、発表会の動画は こちら や こちら をご覧ください。

なお、先月は Intel の決算発表もありました。

ずっと悪い決算が続いていて評判ボロボロだった Intel ですが、今回は好決算。

久々に業績が好転しています。

ただ、ここに来て第14世代 Core の人気が急上昇、個人向けはもちろん同世代のデータセンター向け CPU も供給が追いついておらず、今は市場に在庫があるので大きな影響はありませんが、在庫が尽きたら値上がりするかもしれません。

人気の理由は、個人向けに関しては、処理能力が必要十分で Core Ultra より割安、NPU がなくても問題ないことも周知されたためのようです。

デスクトップPCに関しては、各種ベンチマークで最新ゲームにも安定して強いのがわかったことや、ライバルである Arrow Lake の Core Ultra、X3D でない Zen5(Ryzen 9000)の評判が高くないことも影響していると思われます。

この傾向は Panter Lake や Arrow Lake Refresh が普及段階になるまで続きそうです。

一方 AMD ですが、個人向けの製品に関する話題は乏しいものの、AI に関する大きな発表を立て続けに行っており、市場の大きな話題となっています。

先々月、NVIDIA と Intel の協業が発表されて話題となりましたが、先月は AMD のターン。

まず10月6日、ChatGPT で知られる AI 開発企業 OpenAI が AMD に数十億ドル、日本円で累計200兆円にも及ぶ出資を行う計画があることを発表。

AMD のサーバー用 CPU&GPU を数世代にわたって導入し、原発6基分の消費電力になるという超巨大データセンターを構築するとしています。

さらに10月14日、AMD はソフトウェアや AI クラウドサービスを提供する Oracle とも提携。

AMD の次期データセンター向けGPU「MI450」を2026年に大規模採用し、2027年以降も拡大していくとしています。

OpenAI は Arm の AI 半導体をブロードコムの協力で生産するとも発表しており、これらの企業の動きは NVIDIA の寡占状態に対抗するもの、とも言われています。

ただ、先々月に NVIDIA が OpenAI への大規模出資を発表しており、それが AMD やブロードコム、さらに Microsoft に流れていて、半導体企業の間で AI で稼いだお金がグルグル回っているだけ、という見方もあります。

Oracle は NVIDIA との協力も発表していて、ここに来て AMD CPU の生産を Intel が請け負うという話も出てきており、単純な NVIDIA VS. 反NVIDIA という話ではなさそう。

なお、日本のソフトバンクグループも Arm を傘下とし、OpenAI や Intel にも出資していて、これらの企業に関わっています。

Snapdragon の Qualcomm も AI 半導体の提供を始めると発表したのですが…… 今さら入っていけるのか疑問。

中東の方に売り込みをかけているようですが……

他に、米エネルギー省が NVIDIA と Oracle に軍事用を含む7台、AMD と HP には研究用に2台のスーパーコンピューターの開発を依頼したという話や、NVIDIA が韓国の政府と企業に GPU の大規模供給を行うといった、国家プロジェクトの話も出てきています。

いまやコンピューターと言えば AI の話ばかり目立つ状況ですが……

年末前はどのみちパソコン関連の動きが乏しい時期。

年末年始が近付くにつれて、個人向けの製品の続報や発売も出てくるものと思います。

もっと古い記事は 過去ログ のページに移しています。

CPU の基本説明は こちら、用語については こちら で解説しています。

CPU の性能一覧グラフは こちら をご覧ください。

メモリなど、他のパーツについては カスタマイズについて のページで説明しています。