- 2025年春に発売されたサードウェーブ(ドスパラ)の14型ノートパソコン

- 最新設計 Zen5 の AI CPU「Ryzen AI 9 HX 370」を搭載

- 高解像度のモニターと大容量バッテリーを搭載した創作向けのパソコン

こんな人にオススメ!

- ビデオカード非搭載の Ryzen AI 9 搭載機が欲しい人

- 軽量化よりも総合性能を重視したノートPCが欲しい人

- 最新世代の高性能ノートを安めに欲しい…… という人

(提供元:株式会社サードウェーブ)

Ryzen AI はゲーミング用って訳じゃない

AMD の新型で上位のノートパソコン用CPU「Ryzen AI 9 HX 370」は、最新設計 Zen5 による高い処理性能と高度な内蔵グラフィック機能を持つ。

ただ、価格は高めなので、主にゲーミングノートに用いられることが多い。

だが、別にゲーミングノート専用CPUというわけではない。

ビデオカードを搭載していると、せっかくの内蔵グラフィック機能が宝の持ち腐れとなるので、ビデオカード非搭載で Ryzen AI 9 を搭載した、やや安価なノートパソコンも出ればよいのに、と思っていた。

そんなパソコンが今回取り上げる「GALLERIA DL9R-IG-C4A」だ。

クリエイター向けのノートPCとして扱われており、メモリ32GB、ストレージ1TBを搭載、注文時の増量にも対応。

モニターは2880x1800の高解像度で、Wi-Fi 7 と USB4 をサポート、接続端子も豊富。

前述したようにビデオカードは搭載していないが、Ryzen AI 9 HX 370 の高い内蔵グラフィック機能により、近年の大型ゲームをほぼプレイできる。

リフレッシュレートも 120Hz なので、準ゲーミングモデルぐらいの性能はある。

また、Ryzen は元々、表計算などの事務も得意だ。

価格は税込189,980円で、第二世代の上位 AI PC が20万円を切るのはお得だ。

以下、本機の特徴と性能をお伝えしていきたい。

外装とインターフェイス

デザインとキーボード

ゲーミングモデルも兼ねている GALLERIA ブランドのノートPCなので、クリエイター向けではあるが、形状にはゲーミング感がある。

やや角ばった、シャープな印象のデザインだ。

天板は暗めのシルバーで、梨地加工が施されており、サラサラの触感。

米軍規格の耐久テスト MIL-STD 810H に準拠した堅牢性を持ち、実際にしっかりした作りなのを感じる。

樹脂素材だが、光が当たるとラメのような金属っぽい光沢が出る

内部はメタルシルバーとブラックの配色

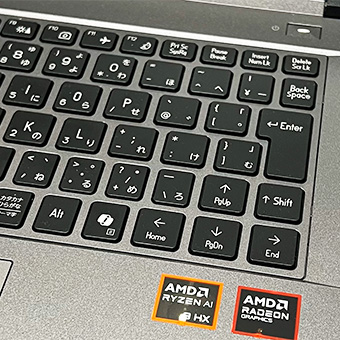

黒いキーボードには印字が光るバックライトがあり、暗所でも作業しやすい。

14インチノートなのでテンキーはないが、標準的な日本語キーボードで違和感なく扱える。

キーストロークはやや浅めだが、強く叩いても板を打つような感触はなく、指への衝撃はしっかり吸収してくれる。

反発が強めのポチポチしたボタン型キーで、リズミカルなタイピングを行えた。

ドスパラ(サードウェーブ)のノートパソコンはカーソル(矢印)キーが大きいのも特徴だ。

表計算ソフトや画像加工ソフト、ゲームなどで、カーソルキーを使うときに操作しやすい。

反面、右シフトキーが小さいので、それを多用している人だと違和感があるかもしれない。

タッチパッドは本体サイズに合わせた相応の大きさで、ちょっとしっとりした触感。

触っていて気持ちよく、指も良く滑り、操作性は良い。

角に少し丸みがあるLED付きキーボード

カーソルキーが通常サイズなのが嬉しい

過不足のないシンプルなパッド

ボタンなしパッドの操作方法は こちら を

モバイル性能(携帯性・端子等)

サイズは横31.7cm、縦23.5cmで、14インチノートPCの標準的なサイズ。

厚さは約2cm、重さは約1.5kg(実測1.54kg)で、これも標準的だが……

ただ、近年はノートパソコンの小型軽量化が進んでいるので、2025年の14インチノートの基準で考えると、ちょっと大きめ・重めとも言える。

この点は、高性能なCPUと大容量のバッテリーを搭載していることとのトレードオフだろう。

とは言え、約1.5kgなので重いということもなく、十分持ち出して扱える。

一昔前なら軽量ノートと言われていた重さだ。

付属のACアダプタも出力 90W としては小さめ。

太めの付属コードを含めると 430g ほどになるが、本体は約330gで、そんなに重くはない。

ゲーミングではないのでアダプタは小さい

コードは太くて頑丈なものが付いていた

手前にあるランプで充電やバッテリー残量、スリープの状況を一目で判別できる

バッテリーは 79Wh という、14型ノートとしてはかなりの大サイズを搭載。

おかげで公称駆動時間は新基準(JEITA 3.0)でアイドル時14.0時間、動画再生時で8.2時間という長時間駆動を誇る。

一応クリエイターPCなので、駆動時間を重視したようだ。

搭載しているCPU(Ryzen AI 9 HX 370)はパワーを出すと高い消費電力となるが、本機には静音(省電力)モードがあり、パワーを抑えて静かに長時間動かすこともできる。

インターフェイス(接続端子)はクリエイターモデルであるため、豊富に備わっている。

左右の両方に普通の USB(5Gbps と 10Gbps)があり、右側面にはさらに2つの USB-C が。

USB-C の一方は USB4 で映像出力にも対応。また、両方ともモバイル充電が可能だ。

左側面にはデジカメに多用されている micro SDカードリーダー があり、さらに背面には 有線LAN端子 と HDMI がある。

左側面。SDカードとイヤホンはこちら

右側面。合計3つもの USB が備わる

※背面の様子。このように後ろに映像出力端子があると、抜き差しはしにくいが、刺しっぱなしでもコードが見えにくい。

こうした配置のノートPCは据え置きで使うことを想定した、重量級の高性能機である場合が多い。

無線通信は Wi-Fi 7 対応だが、160MHz までのサポートとなっていて、最大通信速度が Wi-Fi 6 と変わらない。

ただ、Wi-Fi 7 は送受信データ量と回線の安定性が増しているため、実効速度は Wi-Fi 6 や 6E より優れるはずだ。

Bluetooth も最新の 5.4 に対応する。

モニター / サウンド / カメラ

モニターはかなり高精細なものを搭載している。

解像度 2880x1800、いわゆる 3K の高画質で、縦横比 も作業しやすい 16:10。

やや縦長のため作業しやすく、サイズの割に少し広く感じる。

sRGB比 95%の高発色で、コントラスト比も 1500:1 と液晶としてはかなり高い。

視野角 も全方位89度(178度)と広く、輝度 も 300nit と明るい方だ。

さらに リフレッシュレート も 120Hz とゲーミングノート並みに高い。

液晶パネルとしては非常にレベルが高く、クリエイターモデルとして十分な性能だ。

3K液晶搭載で写真加工も細かく行える

動画などの視聴にも良い

ヒンジの可動域は40度で、ちょっと狭め

カメラは500万画素の、こちらもノートPC用としては高画質なものが備わっていた。

顔認証用の IR カメラが付いており、手軽で高セキュリティなログインが可能。

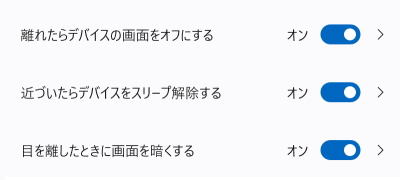

また、顔認証カメラと連動した Copilot+ PC の機能である、離籍ログオフ、着席スリープ解除、目線を離すと暗くする、といったセキュリティ機能も利用できる。

※ただ、目線が離れたときに暗くする機能は、勝手に明暗が切り替わるのでうっとうしいかも……

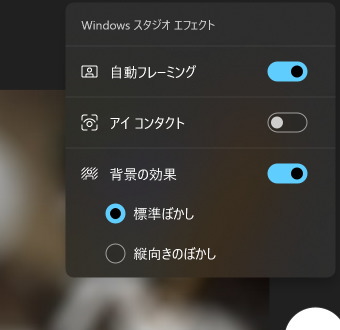

同じく Copilot+ PC の機能である Windows スタジオエフェクト は、背景ぼかし、自動フレーミング(顔を中心にする)、アイコンタクト(目線修正)を利用可能。

キーボードにはAI検索を呼び出す Copilot キーがあり、AI作画支援機能のコクリエーターなども使えるようになっている。

背景ぼかしなど基本的なカメラ機能は完備

AI PC の証 Copilot キー

検索の他に、例文作成なども行ってくれる

作業向けのためか、スピーカーはやや弱い。

イコライザー(音響調整ソフト)も備わっておらず、高音は若干チャカチャカした軽めの音で、低音もあまり響かない。

ノートパソコンらしい音で、悪いという程ではないのだが、良いとも言えない。

動画などを見るぐらいなら問題はないが、高音質が欲しい人は、音響機能が備わったヘッドホンやイヤホンの使用を考えよう。

パーツ性能

処理性能(CPU)

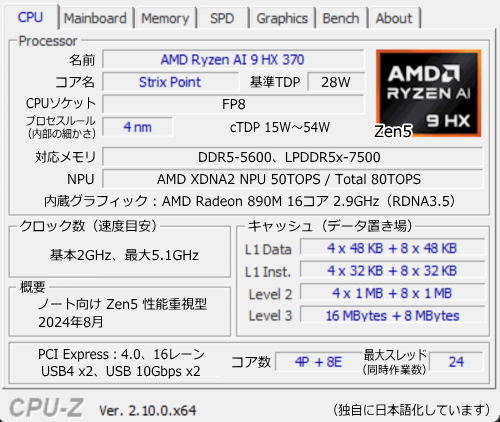

本機は CPU に Ryzen AI 9 HX 370 を搭載している。

最新設計「Zen 5」で作られた AMD 社の最新ノートパソコン用 CPU で、バランスの取れた非常に高い処理能力と、最新の内蔵グラフィック機能を備えている。

AI 専用コア(NPU)の能力は 50TOPS で、これは最新型(第2世代の AI CPU)の中でも、もっとも高い。

旧モデルより電力効率も良くなっているのだが、他社の最新CPUである Core Ultra 200V(Lunar Lake)や Snapdragon X はもっと省電力なので、比較して性能重視型と言える立ち位置となった。

このためゲーミングノートや高級ノートPCに使われていることが多く、本機のようにやや安めの機種にビデオカードなしで搭載されているケースは、あまり多くない。

コア構成 は、Zen5コアが4、Zen5cコアが8の、12コア24スレッド。

競合する Intel 社の Lunar Lake(Core Ultra 200V)は スレッド数 が少なめで マルチコア性能 で劣るため、そうした欠点のない Ryzen AI は比較して「バランスの取れた高性能」と言える。

これは Windows の起動速度や、Office や Photoshop といったマルチコアに最適化されているソフトの動作、ファイルの圧縮解凍と言ったマルチコアが直接影響する作業において、有利であることを意味する。

基準の TDP(電力の目安)は 28W となっているが、これは動作モードで変化する。

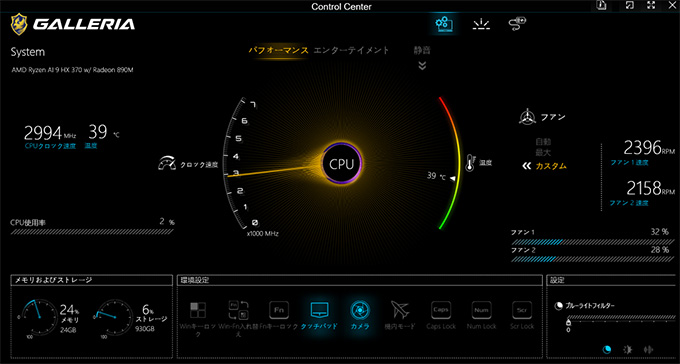

本機には3つの動作モードが用意されており、付属ソフトの Control Center で自由に切り替えることができる。

※Control Center の詳細は公式 FAQ の こちら で解説されています。

※動作モードは Fn+3 キー、もしくはタスクバーの Control Center アイコンからも変更できます。

本機はパフォーマンスモードだと54W、エンターテイメントモードだと45W、静音モードだと17Wの電力が投入されるようになっていた。

電力が多ければ高負荷時のパワーが上がるが、消費電力と発熱、騒音は増える。

自宅で使うならパフォーマンス、持ち運ぶときは静音といったように、状況に応じて使い分けるのを勧めたい。

では、本機の各モードでどのぐらいの処理性能を発揮できるのか?

以下はベンチマーク(計測)結果と、他のノート用CPUとの比較グラフだ。

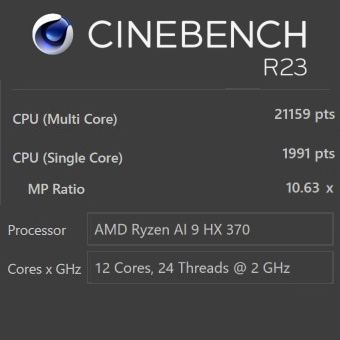

Cinebench R23、パフォーマンスモード

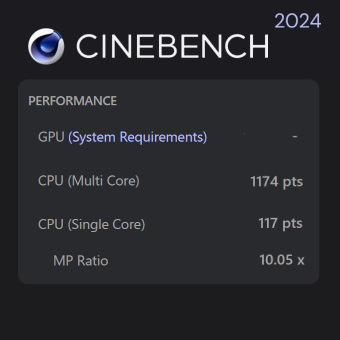

Cinebench 2024、パフォーマンスモード

マルチコア性能(Cinebench R23)

Core i9-13900HX (100W):22000

Ryzen AI 9 HX370 (54W):21150 (パフォーマンス)

Core i7-13700HX:20000

Ryzen AI 9 HX370 (45W):19930 (エンターテイメント)

Ryzen 9 8945HS (75W):17000

Ryzen 7 7840HS (80W):16900

Core i7-13700H:13500

Ryzen AI 9 HX370 (17W):12575 (静音)

Core Ultra 7 155H (45W):12000

Core Ultra 5 125H:10500

Core Ultra 7 258V (30W):10000

Core i7-1360P:9700

Ryzen 7 7730U:9600

Core i7-1355U:7000

Ryzen 3 7330U:4950

Intel U300:4050

Celeron N5100:1400

シングルコア性能(Cinebench R23)

Core i9-13900HX:2020

Ryzen AI 9 HX370:1980

Core Ultra 7 258V:1900

Core i7-13700HX:1850

Core i7-13700H:1850

Core i7-1360P:1820

Ryzen 9 8945HS:1800

Core Ultra 7 155H:1760

Ryzen 7 7840HS:1760

Core Ultra 5 125H:1740

Core i7-1355U:1720

Intel U300:1560

Ryzen 7 7730U:1430

Ryzen 3 7330U:1370

Celeron N5100:580

※近年の全CPUとの比較は こちら をご覧ください。

見ての通り、マルチコア と シングルコア の双方で非常に高い性能を持つ。

しかもこの性能を、最大54Wという消費電力の低さで発揮できる。 まさに新世代の能力だ。

マルチコア性能は新型CPUでトップ。 シングルコアも、シングルコア優先の Core Ultra 7 258V(Lunar Lake)と同レベル。

Snapdragon X のように使えるソフトウェアが少ないといった欠点もなく、何でも高いレベルでこなせるCPUである。

本機の場合、パフォーマンスモードだとたまに60Wになっていたが、大体54Wで動いていた。

最大65W出している機種もあるのだが、負荷をかけすぎて不具合が出る話が最近多いためか、AMD の仕様書通りの設定となっている。

測定中のCPU温度は88℃で、危険温度(TjMax)は95℃なので、およそ上限値。

高負荷時の騒音は 55db ほどで、「シュー」というファンの音はかなり大きい。

最大45Wで動くエンターテイメントモードだと、ベンチマーク中のCPU温度は75℃。

低負荷時の騒音はパフォーマンスモードより低めになるが、高負荷時の騒音はほとんど変わらなかった。

温度にはやや余裕があるので、気になる人は Control Center でファンの回転数を調整しても良いかもしれない。

電力が17Wまで下がる静音モードは、CPU温度も50℃辺りまで低下する。

動作音は無音か、少し聞こえる程度で、文字通りとても静かに動く。

マルチコアのパワーはかなり下がるが、それでも初代の Core Ultra(Meteor Lake)と同等の処理性能を発揮できるので、バッテリーも長持ちするし、普段は静音モードで使うのもお勧めだ。

では、この性能で実際の作業がどのぐらいの速度で動くのか?

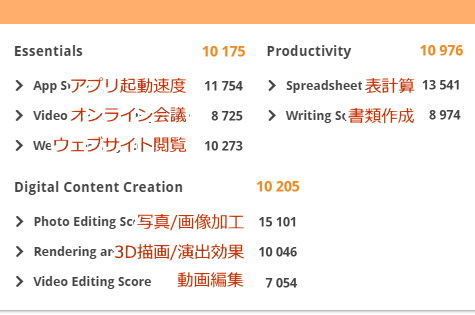

以下はパフォーマンスモードにおける、パソコンの作業速度測定ソフト PCMark10 の結果だ。

アプリの起動速度やウェブサイトの閲覧といった基本の処理は、近年のCPUはどれも大差ない。

表計算は13500と、優秀な数値が出た。

Ryzen は以前から表計算を得意としていて、ライバルの Core シリーズより高い数値が出る。

Core シリーズも Core Ultra で改善され、最新型なら同等の数値を出すようになったが、ともあれ Ryzen は依然として事務に向く。

書類作成も 9000 近くのスコアが出ており、7000~8000 だった前世代より高い。

写真/画像加工はマルチコアとグラフィック性能が影響するため、その双方に優れる Ryzen AI 9 にとっては得意分野と言える。

15000 以上の数値が出ており、ビデオカード搭載モデルに引けを取らない。

また、動画編集はマルチコア性能が直に影響するため、その点に秀でている本機は、他のCPU搭載機より一回り高い数値が出ている。

要するに、バランスの取れた高性能を持つため、作業においても得手不得手がない。

一通りの作業で高い能力を発揮できるだろう。

なお、静音モードにしても、基本処理や表計算、書類作成などにはほとんど影響がなかった。

写真/画像加工は 15000 から 13000 に、3D描画は 10000 から 7900 に、動画編集は 7000 から 6700 に下がったが、それでも十分な性能である。

よって前述した通り、普段は静音モードで使い、パワーが要るときだけ他のモードに変えるのも良いだろう。

グラフィック機能(GPU)

本機はビデオカードを搭載していないため、グラフィック機能は CPU の Ryzen AI 9 HX 370 に内蔵されたものが使われる。

一般にCPU内蔵のグラフィック機能は性能が低いが、Ryzen AI 9 HX 370 は RDNA3.5 と呼ばれる新型を搭載しており、従来の内蔵GPUより高い性能を発揮できる。

AMD は「メジャーな最新ゲームもプレイできる!」とアピールしており、もちろん Photoshop や

Premiere などの写真/動画編集ソフトも快適に扱うことができる。

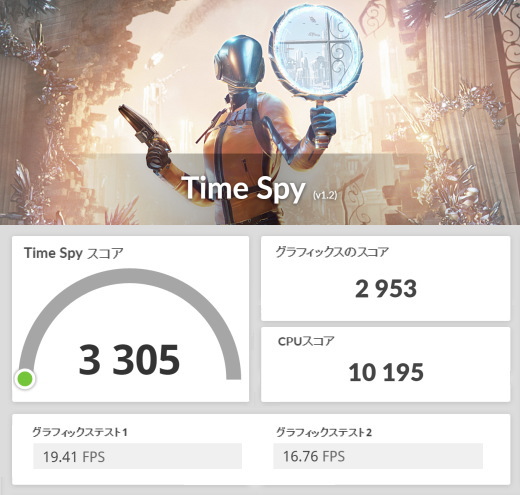

以下はパフォーマンスモードで測定した、ベンチマークソフト 3D Mark:TimeSpy による 3D 描画テストの結果だ。

・3D Mark: TimeSpy(下位/CPU内蔵GPU)

GeForce RTX 4050 Laptop:8500

GeForce RTX 3060(ノート用):8350

GeForce GTX 1660Ti(ノート用):5550

GeForce RTX 3050 4GB:4850

Core Ultra 7 258V (CPU内蔵、Lunar Lake) 4000

Core Ultra 7 155H (CPU内蔵、Meteor Lake) 3500

GeForce GTX 1650(ノート用):3400

Ryzen AI 9 HX370 (CPU内蔵、Zen5) 2950 (本機)

Ryzen 9 8945HS (CPU内蔵、Zen4 後期) 2750

Ryzen 7 7840HS (CPU内蔵、Zen4) 2500

第13世代 Core i7 (CPU内蔵、Iris Xe) 1800

Ryzen 7 7730U (CPU内蔵、Zen3) 1200

Ryzen 3 7330U (CPU内蔵、Zen3) 580

※近年の全GPUとの比較は こちら をご覧ください。

グラフィックスコアは(パフォーマンスモードで)約3000。

Ryzen AI 9 HX 370 は機種によっては 3500 ほどのスコアが出ることもあるので、控えめな結果となった。

とは言え(内蔵GPUとしては)かなり高い性能だ。

初代 Core Ultra(Meteor Lake)や Core Ultra シリーズ2(Lunar Lake)と比べると、ベンチマークのスコアは低いが、Core Ultra は Intel Arc と呼ばれる新しいグラフィックシステムを搭載しており、ドライバやソフト側の対応がまだ不十分であるため、性能を発揮できないケースも少なくない。

一方、Ryzen AI が搭載するのは老舗の Radeon なので、対応についての心配はなく、実働性能では Core Ultra シリーズを越えることが多い。

では、実際にソフトウェアがどのぐらいの速度で動くのか?

以下は人気ゲームを実際に動かしてみたときの動作速度の一覧だ。

※動画は検証機で録画したものですが再生速度は30fpsです。止まっている場合は長押しして下さい。

・Ghost of Tsushima

※解像度 2880x1800、高画質。

高画質で解像度 2880x1800 でも、FSR3 をウルトラパフォーマンスの設定で使用すれば 35fps で動く。

30fps を越えているため、普通にプレイ可能。

解像度を 1920x1200 にすれば 50~60fps になるので、滑らかに動作する。

なお、Radeon の FSR は、GeForce の DLSS に相当する技術である。

・龍が如く8

※解像度 2880x1800。高画質。

高画質で解像度 2880x1800 の場合、FSR3 をパフォーマンスの設定で使用すれば 30fps で動作する。 中画質だと40fps。

ウルトラパフォーマンスにすると高画質で 45fps 前後となるが、遠くの描画が省略される。

解像度が 1920x1200 なら高画質の FSR3 パフォーマンスで、50~60fps で動く。

なお、フレーム生成は表示がブレたりしたので使わない方が良い。

・ストリートファイター6

※解像度 1920x1080。画質 LOW。

このゲームは 60fps ないと動きがスローになってしまうが、解像度が 1920x1080 でも画質が NORMAL だと 40fps しか出なかった。

だが、画質を LOW にすれば 60fps をキープ可能で、見た目もそこまで落ちない。

画質が LOW なら町を散策するシーンでも 55~60fps で動作する。

・モンスターハンターワイルズ

※解像度 1920x1200。最低画質。

最低画質にしても 25~28fps で、30fps に届かない。

それでもあまり重さは感じず、割と普通に動作はするのだが、画質は荒い。

グラフィック負荷の高い森のシーンだと 23~25fps となる。

高負荷のゲームであるモンスターハンターワイルズは厳しかったが、それ以外は快適にプレイすることができた。

Core Ultra 7 258V(Lunar Lake)の場合、Ghost of Tsushima は中画質の解像度 1920x1200 で35fpsほどだが、Ryzen AI 9 HX 370 なら同条件だと60fpsが出る。

龍が如く8 や ストリートファイター6 も、Ryzen AI 9 HX 370 なら Core Ultra 7 258V より、1ランク画質を高めた状態(中画質 → 高画質)で同等の速度を出すことができる。

やはり実働性能では Ryzen AI 9 の方が優れているケースが多く、それはゲームだけでなく、CAD(設計ソフト)や3Dモデリングソフトなどでも同様のはずだ。

なお、静音モードの場合、TimeSpy のグラフィックスコアは 3000 → 2800 となった。

パフォーマンス時の約93%となるが、大きな変化ではない。

かなり静かになるので、静音モードでゲームなどを楽しむのもお勧めだ。

ストレージ(記録装置)とメモリ

ストレージ(データ記録装置)には容量1TBの NVMe SSD が使われている。

もちろん高速な Gen4 の製品だ。

カスタマイズで 2TB や 4TB も選択可能だが、2TBで+11000円、4TBで+35000円となる。

今回の試用機に使われていたのはウエスタンデジタル社の WD_BLACK SN850X。

ゲーム用に作られた高速 NVMe SSD で、かなり高性能な製品だ。

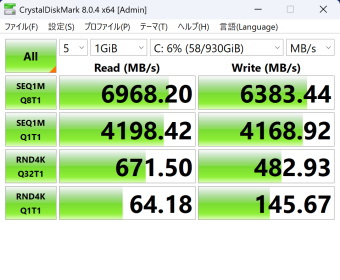

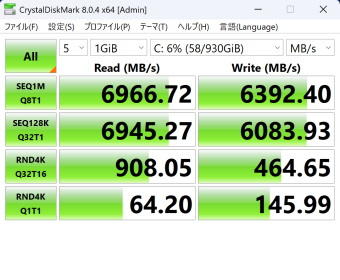

ベンチマーク(性能測定)ソフトで計測した結果は、以下の通りとなった。

標準設定での測定

NVMe SSD 設定の測定

※テスト結果は製品と異なる可能性があります。

読み込み約7000MB/s、書き込み約6400MB/sで、非常に素晴らしい数値だ。

Gen4 の NVMe SSD としては上限に近く、これ以上を求めると高価な Gen5 の NVMe SSD にするしかない。

ランダムアクセス は読み込み900MB/s と、1000に少し届いていないが、悪くない数値。

ストレージの速度性能は十分と言って良いだろう。

メモリは DDR5 を 32GB(16GBx2)搭載している。

クリエイターモデルのためか、一般的な16GBの選択はなく、標準でも32GBから。

64GBに増量も可能だが+32000円となる。

メモリが多ければ大量の写真やファイルサイズの大きい動画を開いても安定するため、クリエイターにとってはあればあるほど良いが、一般的には 32GB あれば十分だ。

最新CPU搭載でストレージ1TB、メモリ32GBなのに20万を切るのは、なにげにお得である。

総評

高い処理性能、高解像度モニター、使いやすいサイズと重さ、長時間駆動、相応のゲーミング性能、大きめのストレージとメモリ、それでいて(4月時点で)10万円台の価格……

総合性能に優れた、高いレベルでまとまったノートパソコンだ。

器用貧乏というわけではない。処理性能はノートパソコンの中でもトップクラスであり、そこらのデスクトップパソコンにも引けを取らない。

このクラスの性能は、一昔前だと重量級のノートパソコンでないと実現できなかったのだが…… 時代の進歩は早いものだ。

最近は1kg前後の軽量ノートが人気になっているが、外に持ち出すことが少ないのであれば、性能重視の本機はかなり魅力的。

創作だけでなく仕事でも趣味でも使い勝手が良い、多用途できるパソコンだ。

形式:14インチ ノートパソコン

CPU:Ryzen AI 9 HX 370(Zen 5)

NPU:50TOPS(第2世代)

グラフィックス:CPU内蔵(RDNA 3.5)

メモリ:32GB(DDR5-5600、16GBx2)

ストレージ:1TB NVMe SSD(Gen4)

モニター:解像度2880x1800、縦横比16:10、リフレッシュレート120Hz

通信:Wi-Fi 7(160MHz)、Bluetooth 5.4

重量:約1.5kg、ACアダプタ約430g(90W)

バッテリー:79Wh

その他:3つの動作モード、顔認証、カメラ500万画素、USB4

定価:189,980円(税込)

※詳細はドスパラ公式サイトをご覧下さい。

※仕様・価格は時期により変更の可能性があります。