- 2023年4月に発売された ASUS の14.5型ノートパソコン

- 有機ELディスプレイによる極めて美しい画面、第13世代 Core i9 による高性能

- 他にも書ききれないほどの高機能を持つのに価格は17万円と手ごろ

こんな人にオススメ!

- 最新の高処理性能のノートパソコンが欲しい人

- 動画を高画質・高音質で楽しみたい方

- 屋内使用の一般ノートPCで最高のものが欲しい人

レビューは公正に、忖度なく行っております。

このスペックで10万円台は異常

台湾のパソコンパーツメーカー「」。

マザーボードやビデオカードを中心に、多くのパソコン関連機器を開発・供給している世界的なメーカーだ。

他のメーカーのパソコンにも、大なり小なりASUSの製品が使われていることが多い。

そんなASUSは自前のパソコンも作っており、特にノートパソコンは日本の家電量販店でも広く扱われている。

ただ、量販店向けのものは低コストの標準的な作りで、とんでもなく尖った最先端マシンも用意していたりするのだが、そうしたものはあまり目立っていなかった。

ところが2023年4月末、ASUSは超高画質の有機ELディスプレイを搭載し、超高性能なCPUと最新のメモリ、さらに最先端の機能の数々を搭載する「尖った」ノートパソコンを、実に31製品もドーンと発表、市場を驚かせた。

そのひとつが今回扱う Zenbook Pro 14X OLED UX3404VA(2023年春夏モデル)である。

最初にこのマシンの凄いところを箇条書きで述べておこうと思う。

- 第13世代のノートパソコン用 Core i9(Core i9-13900H)搭載

- メモリも最新の LPDDR5-4800

- 有機ELディスプレイで超高発色、破格のコントラストと視野角

- 解像度2880x1800、縦横比16:10、リフレッシュレート120Hz

- 透明度と高度に優れるゴリラガラス採用

- タッチパネルで高性能タッチペンも付属

- ハーマンカードンのスピーカー+ドルビーアトモスの高音質サウンド

- 200万画素の顔認証付きカメラ+背景ぼかしなどのWEB会議補助機能

- テンキーが浮かび上がる両用タッチパッド

- コロナやインフルエンザウイルスに対応した抗菌コーティング

他にも180度ヒンジ、高耐久、ブルーライト軽減、Thunderbolt4が2つあるなど、とにかく多機能かつ高性能である。

そんなスーパーマシンで、お値段は税込169,800円と、なんと10万円台。

そのコストパフォーマンスは圧倒的だ。

あまりにも特徴が豊富で、書きたいことが多くある注目の製品。

以下、そんな本機を詳しくレビューしていきたい。

外観

デザインとモバイル性能

天板は濃いグレーで、幾何学模様のようなラインが入っている。

つや消しの下地に光沢でラインが描かれていて、光の当たり方によって模様が浮かび上がる形になっている。

オシャレだが、全体としてはグレー単色のシックな印象だ。

隅に ASUS Zenbook のロゴが付いているが、あまり目立たない。

ダークグレーの落ち着いたデザイン

反射の加減によってラインが浮き出る

表面は樹脂のような触感だが、高耐久アルミニウムが使用されており、米軍規格の耐久試験(MIL-STD-810H)に適合、高い耐久性と温度変化への耐性を持っているという。

さらに、よく触れる部分には「ASUS アンチマイクロバイアルガードプラス」という抗菌処理が施されており、コロナウイルスやインフルエンザウイルスなどの細菌の増殖を約99%抑制、その効果は3年以上持続するという。

「よく触れる部分」というのが具体的にどこかわからないが、家族や営業で安心して使うことができるだろう。

本体サイズは横幅が約32.2cm、縦幅は22.5cm、厚さは16.9~17.7mm。

モニターのサイズは14.5インチだが、本体の大きさは一般的な14型ノートPCと大差ない。

厚さは他より2~3mm薄く、薄型モデルと言って良い。

かさばらずに持ち運べるサイズだ。

重さは1.57kgで、14型ノートPCとしてはやや重い方。

これだけ高性能+多機能なら仕方ないところか。

とは言え約1.5kgなので、普通に無理なく持ち運べる重さである。

ACアダプタは大きさ・重量、共に標準的で、実測372gと軽くはないが、90Wと高出力。

本機は70Whの大型バッテリーを搭載しているが、約2.3時間で満充電できる。

内部はグレーと黒のカラーリング

出力の割には小型のACアダプタ

差し込みは USB-C になっている

ただし最上級のCPUに有機ELディスプレイを備えているため、消費電力は大きいようで、70Whのバッテリーでも持続時間は公称7.6時間。

昨今の14型ノートPCは駆動時間が公称10時間を超えるものも多いので、本機は短いという程ではないが、長いとも言えない。

この辺は高性能とのトレードオフだろうか。

接続端子(インターフェース)は少なめで、左側面は普通のUSB(20Gbps)が1つあるのみ。

右側面には2つの USB-C があり、どちらも Thunderbolt4 に対応しているが、他にはイヤホン/マイクジャックと HDMI 端子があるのみで、SDカードリーダーや有線LAN端子はない。

Thunderbolt4が2つは嬉しいが、できれば右側にも普通のUSBが欲しかったところか。

左側面。USBが1つしかなく、大きな排気口が占めている。見ての通り薄型

右側面。Thunderbolt4 の USB-C が2つあるが、普通の USB はない

無線通信は、認可されたばかりの Wi-Fi 6E に対応している。もちろん Bluetooth 付き。

後部には通気用の切り欠きがあり、排気は左側面と後部の2ヵ所から行われる。

本機の冷却構造は「」と呼ばれており、Core i9 を搭載可能にする特別設計となっているようだ。

※側面と後部に多くの通気孔がある冷却重視の構造。

モニター(有機ELディスプレイ)/ ペン

有機ELディスプレイ(OLED)を搭載する本機にとって、モニターは最大の特徴だ。

まずアスペクト比(縦横比)が 16:10 と、一般的な 16:9 モニターより若干高さがあり、作業しやすくなっている。

16:10 の画面はビジネスモデルを中心に増えており、書類の多くは縦長なので作業スペースが広くなり、画面も大きく感じられる。

さらに の高解像度に対応している。

これは一般的な高解像度 2560x1440 よりさらに上の「3K」と呼ばれる解像度 2880x1620 の、16:10 版だ。

標準である 1920x1080 より、かなり高精細で美しい。

そして発色は DCI-P3(アメリカの映画団体が定めた色の範囲。一般的なsRGBより上位)で100%、sRGB換算だと133%という超高色域。

輝度もかなり高く、550nitもあって(一般のノートPCは300nit)野外でも見やすい。

さらにコントラストは一般の液晶が1000:1~1500:1なのに対し、なんと1,000,000:1もあり、もはや桁が違い過ぎてワケがわからない。

これだけ高発色でもリフレッシュレートは120Hzあり、ゲームやカーソルの動きなどを滑らかに表示可能。

応答速度も0.2msと超高速で、残像は絶対に生じない。

有機ELの美しさを画像で伝えるのは難しいが…… もう明らかに違う

sRGB133%、120Hz、0.2ms、550nit、16:10、3K、100万:1… 凄い

この優れたモニターは「」と呼ばれており、パネル自体はサムスン製のようだが、米PANTON社による独自の色調整が施されているようだ。

さらにテュフ認証を受けたブルーライト軽減機能と、光センサーによる自動輝度調整付き。

加えて、このモニターが「Corning Gollira Glass NBT」と呼ばれる高耐久で摩耗に強く、透明度も高い特殊ガラスでカバーされている。

ゴリラガラスを知らない方でも、iPhoneやiPad、Galaxyなどに使われていると言えば、その優秀さがわかるだろう。

とにかく、一目見て「すごい綺麗!」と思える画面である。

誰もが見た瞬間に違いがわかるレベルだ。

光沢モニターであるため写り込みがあり、その点は嫌う人もいると思うが、非光沢にしてせっかくの高発色が色あせてしまうのは本末転倒。

有機ELなら、色の美しさを重視した光沢ガラスが普通である。

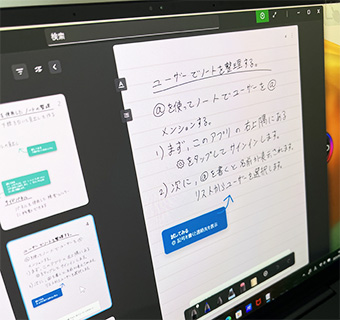

さらに、このモニターはタッチパネルになっており、指でも操作可能、本機はペンも付属している。

付属ペン(ASUS Pen 2.0 SA203H)は4096段階の筆圧感知に対応しており、画面を180度、ペタンと平らになるまで開くことができるので、メモはもちろん、お絵描きにも使用することができる。

タッチパネルで充電式の高性能ペンが付属。この値段でそこまでやるのか…

ASUSオリジナルの多機能な手書きメモアプリも付属している

なお、有機ELディスプレイ(OLED)にも欠点がない訳ではない。

やや青みが強い、焼け付きが生じやすい、低輝度でちらつきやすい、元が暗いため明るくするのに電力を多く使う、などの問題がある。

しかし、本機は独自の色調整機能によって青みの問題はない。

焼け付きは、ほとんど見えないレベルで表示を動かすピクセルシフト機能と、30分経過したら特別なスクリーンセーバー(焼け付き防止)を表示して画面を保護するピクセルリフレッシュ機能によって克服している。

低輝度でちらつきやすい問題は、自動で輝度を調整する OLED フリッカーフリーディミング機能で対応している。

消費電力が少し増えるのは仕方ないが、有機EL特有の問題はあまり気にする必要はない。

カメラ / サウンド / 付属ソフト

本機には約200万画素のカメラと2方向マイクが付いている。

顔認証機能付きで、正面に座るだけで簡単にログインでき、セキュリティ面でも安心。

加えて本機のカメラは「」と題された、様々なWEB会議用の補助機能が備わっている。

背景ぼかし、照明や視線の補正、顔の追従、ノイズやぼけの軽減、さらに顔にナチュラルなメイクが施される機能まである。

マイクは正面の音声を正確に捉えることができ、ASUS独自のAIノイズキャンセリング機能も備わっていて雑音もカット可能だ。

部屋が映るのを防ぐ背景ぼかしの再現

シミやシワを見え辛くする美容補正も

サウンドも素晴らしく、Harman / Kardon(ハーマン・カードン)のスピーカーを搭載しており、非常に深みのある音を出してくれる。

最初に Windows のシステム音を聞いたとき、それにいきなり広がりと重厚さがあって「えっ? なにこれ?」と驚いたぐらいだ。

加えて、おなじみ Dolby のイコライザー(音響調整ソフト)が備わっており、音楽用や映画用、ゲーム用などに音を調整することができる。

ドルビー対応のオーディオ機器を使うことで、立体音響を楽しむことも可能だ。

ドルビーのイコライザーは最初は OFF になっていたが、それでも良い音が鳴っていて、イコライザーを「ダイナミック」にすればよりクリアで広がりのある音を聴くことができた。

重低音も十分に響くし、サウンドの良さは最近見たノートパソコンの中ではダントツだ。

※サウンドは harman/kardon と Dolby Atmos の併せ技で、他とはレベルが違う。

サウンドモードはドルビーのソフトだけでなく、システム設定ソフトの MyASUS からも選択できる。自動調整のダイナミックがお勧め。

なお、本機には付属のソフトウェアもいくつか入っている。

各種設定からサポートまで一括で行える「」、モニターや動作の専門的な調整を行える「ProArt Creator Hub」、画像加工の「Photo Director」、映像編集の「Power Director」などが備わっている。

1年経過後は有料となるようだが、スマホやタブレットをサブモニターにできる「GlideX」というソフトもある。

MyASUSはF12キーで簡単に呼び出せる

スマホをサブ画面化する流行りの機能

日本メーカーの初期ソフト(プリインストールソフト)は初心者のガイドやサポートのためのものが多いが、こちらはもっと実用的な印象だ。

キーボード / タッチパッド

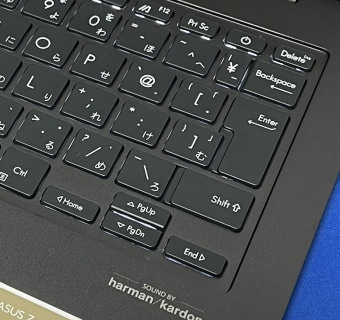

キーボードは四角いボタン型で、と題されている。

キーピッチ(キー間隔)は標準的な 19mm を確保、キーの中央は若干(0.2mm)へこんでいて、指にフィットするようになっている。

キーストロークは 1.4mm で、薄型ノートとしては深い方ではあるが、若干板を叩いているような感覚がある。

ただ、キータッチが柔らかめで、その割に反発が強く、力を入れなくても自然に打てるため、とても打鍵しやすい。

キー配置にも違和感はなく、テンポ良くタイプすることができた。

ファンクションキー(F1~F12キー)は機能優先で、そのまま押しても明るさや音量変更などが優先され、F5 や F7 として使うには Fn と一緒に押さなければならない海外仕様。

ただ、これは付属ソフト「MyASUS」の「ファンクションキーロック」の設定で通常(日本式)に変えられるので、それを知っていれば困ることはない。

跳ね返りや移動量を緻密に計算したというキーボード。バックライト付き

電源ボタンが1つ内側にある海外スタイル。\キーとカーソルキーは小さめ

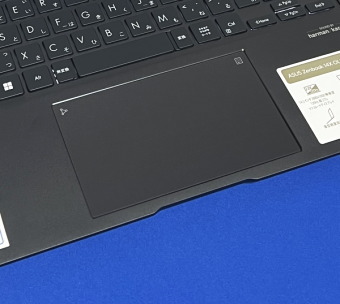

そして注目なのはタッチパッドだ。

滑らかで触れ心地の良いパッドは、右上の部分を1秒長押しすることでテンキーに早変わり。

14型以下のノートPCのテンキーがない欠点を解消している。

「タッチパッドがテンキーになったら、カーソルを操作できないのでは?」と思われそうだが、テンキーを表示していても指をスライドさせればカーソル移動、ポンと押すことで数値入力と、操作によって使い分けることができる。

普通のパッドへの切り替えも速く、なにより見た目もカッコイイ。

もちろん高精細タッチパッドであり、3本指や4本指を使う最新のジェスチャ操作にも対応だ。

タッチパッドはテンキー切り替え時でもカーソルを操作できるのが本当に良い

このように素早く切り替えられる

パッド左上のマークは明るさの調整

パーツ性能

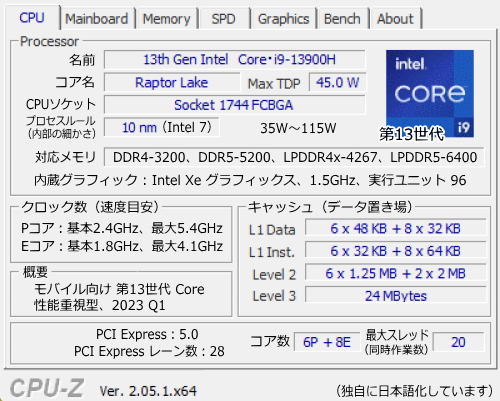

処理性能(CPU)

2023年春夏モデルの Zenbook Pro 14X OLED(UX3404VA)には、第13世代の Core i5 と Core i9 を搭載したモデルがある。

今回の試用機の CPU は で、これは現行のノートパソコン用CPUの中ではトップクラスのものだ。

Core i9 は一般的な Core i3、i5、i7 のさらに上に位置する最上級グレードで、「H」は性能重視型を意味する。

また、第13世代 Core のノート用CPUは今年に入って登場したばかりの新型だ。

性能重視のPコアが6つ、電力効率重視のEコアが8つの、14コア20スレッド。

基準のTDP(電力と発熱の目安)は45Wだが、実際の電力は「ファンモード」によって変わる。

本機には「パフォーマンスモード」「スタンダードモード」「ウィスパーモード」の3つのファンモードがあり、「ファンモード」というぐらいだから冷却ファンの回転速度しか変わらないように思えるが、CPUの動作も変わる。

つまりファンモード=動作モードなのでお間違えの無いように。

以下はパフォーマンスモードでベンチマーク(性能測定)を行った結果と、他のノート用CPUとの性能比較グラフだ。

Core i9-13900H(パフォーマンス)

測定中(非ブースト時 開始8~18秒)

・マルチコア性能(Cinebench R23)

Core i9-13900H:13700(本機)

Core i7-12700H:12500

Core i7-11800H:10800

Core i7-1360P:9700

Core i5-1340P:9500

Core i7-1260P:8700

Core i5-1240P:8400

Core i5-11400H:8250

Ryzen 5 5625U:8050

Core i7-1165G7:5800

Core i3-1215U:5500

Ryzen 3 7330U:4950

Core i5-1135G7:3850

Core i3-1115G4:2600

Celeron N5100:1400

Celeron N4100:950

・シングルコア性能(Cinebench R23)

Core i9-13900H:1900(本機)

Core i7-1360P:1820

Core i7-12700H:1810

Core i7-1260P:1735

Core i5-1340P:1720

Core i5-1240P:1680

Core i3-1215U:1550

Core i7-11800H:1520

Core i7-1165G7:1500

Core i5-11400H:1480

Ryzen 5 5625U:1400

Ryzen 3 7330U:1370

Core i5-1135G7:1350

Core i3-1115G4:1300

Celeron N5100:580

Celeron N4100:380

マルチコア(並列処理)のスコアは約13700と、当然のようにノートPC最高クラス。

シングルコア(単一処理)のスコアも1900に達しており、素晴らしい性能だ。

マルチコア性能が影響する起動速度や Photoshop、Office などの動作、さらにシングルコア性能に左右される一般のソフトウェアの動作、どの用途でも高い処理性能を発揮するだろう。

ただ、「最新の Core i9 としては、思ったほどでは……」と思った方もいるだろう。

末尾が H のノート用CPUは、デスクトップ用の K付き のようにブースト全開で突っ走る機種も多いのだが、本機はブーストが5秒ほどの短い時間で終わり、そこから定格の45Wまで、徐々に投入電力が落ちていった。

本機は大型機ではないため、あまり大きな負荷をかけない動かし方をさせているようだ。

Core i9-13900H をフルパワーで動かすと、消費電力が大き過ぎるというのもある。

また、第13世代 Core は第12世代 Core の改良型だが、ノート用はそこまで大きな改修は行われておらず、コアの数も同じである。(Pコア6、Eコア8の、14コア20スレッド)

よってあまり性能差は生じていない。

とは言え、本機が上位の性能重視型ノート用CPUを搭載するパソコンで、トップクラスの処理性能を持つことは間違いない。

※パソコン測定ソフトPCMark10の結果。やはり全体的に高スコア。文章作成は近年のCPUだとほぼ頭打ち。画像/映像系はマルチコア性能とグラフィック性能に左右される。

なお、前述したように本機には3つの動作モード(ファンモード)があり、付属ソフト MyASUS で設定できる他、Fn+F キーを押しても簡単に切り替えられる。

ここまでの測定はパフォーマンスモードによるものだが、やはりパフォーマンスモードだと負荷が高いため動作音は大きく、バッテリーも消耗する。

そもそも本機、バッテリー駆動時はパフォーマンスモードを選べない。

では、他の「スタンダードモード」と「ウィスパーモード」はどのぐらいの性能になるのか?

それを調査した結果は以下の通りだ。

スタンダードモードの測定結果

ウィスパーモードの測定結果

| モード | ブースト | 通常時の動作 | 高負荷時の 動作音 |

| パフォーマンス | 5秒ほど 約60W、5GHz |

約45W、3GHz コア温度 約80℃ |

50~55db 大きい |

| スタンダード | 5秒ほど 約60W、5GHz |

約25W、2.4GHz コア温度 約70℃ |

45~50db 割と大きい |

| ウィスパー | 5秒ほど 約60W、5GHz |

約12W、1.5GHz コア温度 約60℃ |

35~40db わずかな音 |

どのモードでも数秒のブーストはかかるが、温度が上がり始めるとすぐにブーストは終わる。

だと高負荷時の音はパフォーマンスとあまり変わらないが、そこそこの負荷では大きな音はしなくなる。

投入電力は25W辺りまで下がるが、それでもマルチコアで11500以上、シングルコアもパフォーマンスと変わらない1900以上のスコアを叩き出していた。

この電力効率は素晴らしい。

さらにだと12W、省電力CPUレベルまで投入電力が下がっていくが、それでもマルチコア6600、シングルコア約1650のスコアを出した。

そしてウィスパーモードだと、その名の通り動作音はずっと小さい。

省電力型ではないCPUの電力効率は高くないのが普通だが、第13世代 Core で改善されたのか、それとも ASUS の調整の賜物なのか、本機は省電力モードでも比較的高い性能を発揮した。

これなら高負荷な作業をするとき以外は、スタンダードモードで構わないだろう。

ウィスパーモードでも、軽作業なら十分にこなせる性能だ。

グラフィック性能(GPU)

第11世代以降の Intel Core シリーズのCPUには「」というグラフィック機能が内蔵されている。

本機はビデオカードを搭載しないため、グラフィック機能はこのCPU内蔵のものを使用する。

そして内蔵のグラフィック機能も、CPUの世代と種類によって性能は異なる。

最新の第13世代の Core i9 であれば、当然第12世代のものより高性能であるはずだ。

以下は 3D Mark(Time Spy)で調べた、本機のグラフィック性能だ。

なお、測定はパフォーマンスモードで行っている。

※ゲームパフォーマンス予測の1080pは解像度1920x1080、1440pは2560x1440。

Ultra は最高画質設定であることを示す。

本機のグラフィックスコアは1800。総合だと約2060。

第12世代 Core i7 の Iris Xe のグラフィックスコアはMAX1700ぐらいなので、+100のようだ。

思ったほど大きな違いではないが…… 1600~1700 が 1800 になったなら相応の差ではある。

実際のゲームの動作速度だが、「モンスターハンターライズ」は解像度1920x1080の高画質だと25~35fps(秒間25~35コマ)でちょっと辛いが、中画質なら戦闘時でも55~70fps出るため、とても快適だった。

第12世代Coreの Iris Xe と比較すると、中画質で +10fps ほどになる。

「エルデンリング」は解像度1920x1080で、高画質なら25~35fps、中画質なら30~40fps。

「龍が如く」シリーズも解像度1920x1080の高画質だと25~30fpsでやや重いが、中画質だと40fps前後で動く。

どちらも中画質なら問題なくプレイ可能だ。

「ファイナルファンタジー15」のベンチマークは軽量画質でスコア3520の「普通」の評価。

軽量とは言え、CPU内蔵グラフィック機能でFF15ベンチが「普通」になったのは、私が見た中では初めてである。

標準画質の場合はスコア2730で「やや重い」となった。

遂に内蔵GPUでFF15が「普通」に動く

最新ゲームも中画質なら30fps以上で動作

なお、本機はメインメモリに LPDDR5 が使われているため、測定結果にはそれも影響していると思われる。

専用のメモリを持たないCPU内蔵グラフィック機能は、メインメモリの一部をビデオメモリ(VRAM)として使用する。

しかし普通のメモリはグラフィック専用ではないため、データの転送速度に劣る。

だが新型の LPDDR5 は従来型より速いため、ビデオメモリに転用される場合でもデータのやり取りが高速化する。

3D描画の速度と安定性において、少なからぬ影響があるはずだ。

ストレージ(記録装置)とメモリ

ストレージ(データ記録装置)には最新の高速SSDである、第4世代(Gen4)の が使用されている。

容量は 512GB で、変更や増量はできない。

多いとは言えないが、ノートパソコンの一般的な量だ。

試用機にはマイクロンのノート用 NVMe SSD である こちら の製品が使われていた。

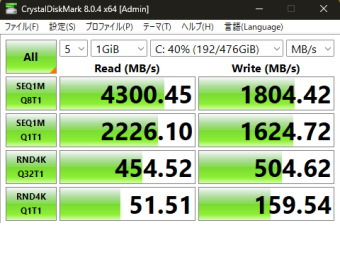

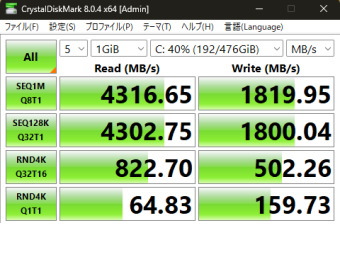

以下はベンチマーク(性能測定)ソフトで測ったストレージ性能だ。

標準設定での測定

NVMe SSD 設定の測定

読み込み 4300MB/s、書き込み 1800MB/s で、ほぼ公称通りの性能。

ランダムアクセス(バラバラのデータの処理)も含め、Gen4 の NVMe SSD としては速い方ではないが、省電力性能を重視しているためのようだ。

本機は他の部分が凄いので、欲を言えばもうちょっと上の性能が欲しい気もしたが、Gen3 の NVMe SSD よりはもちろん速いし、不足しない性能である。

メモリは最新の省電力メモリ LPDDR5(LPDDR5-4800)が使用されている。

これを搭載しているノートパソコンはまだ少なく、主に最新スマホなどに使用されている新世代のものだ。

従来の省電力メモリ LPDDR4X より1.5倍速いデータ転送速度を持ち、電力効率もさらに向上しているという。

DDR5 とは別物だが、普及途上の新型高性能メモリという点では共通している。

本機には 16GB 搭載されており、2本のメモリを使って高速化するデュアルチャネルで動作。

オンボード(基板に直付け)のようで、交換や増設などはできないが、16GB あれば一般の用途では十分だろう。

総評

正直言って、反則級のスペックである。

有機ELディスプレイの美しさと滑らかさは言わずもがな、最新で最高級のCPUによる高い処理性能を持ち、状況に合わせた動作の切り替えもできる。

さらにかなり高音質なスピーカーに豊富なカメラ機能、使いやすい両用パッド、タッチパネルにペン付属、14型で大型バッテリーと、かなり破格だ。

これで30万円ぐらいするのであれば、まだわかる。 しかし17万円。 価格設定がおかしい。

パーツ開発元である ASUS でないと無理そうな値段で、他のメーカーからすれば「ASUS が自前でこれを出すのはズルいでしょ」と言いたくなるレベルだろう。

モバイル性能(携帯性)の点では、1.5kgでバッテリーが8時間未満なのが、やや難点。

15型ノートPCのような、持ち運ぶとしても屋内がメインの機種と言えそうだ。

だが、14型でも入れられるものは入れたい、やれることは全部やりたいという、先端技術企業である ASUS らしい職人魂を感じることができる。

携帯性を優先するのでなければ、性能的にも機能的にも価格的にも超オススメの逸品。

特に動画をよく見る人は、映像と音響の美しさに感動することだろう。

・ASUS Zenbook Pro 14X OLED UX3404VA

※以下のスペックは Core i9 モデルのものです

形式:14型ノートパソコン(画面は14.5インチ)

CPU:Core i9-13900H(第13世代)

グラフィックス:CPU内蔵(Iris Xe)

メモリ:16GB(LPDDR5-4800)

ストレージ:512GB NVMe SSD(Gen4)

モニター:有機ELディスプレイ、縦横比16:10、タッチパネル、解像度2880x1800、DCI-P3 100%(sRGB133%)、リフレッシュレート120Hz、自動輝度調整、光沢

サウンド:ハーマン/カードンのスピーカー、ドルビーアトモス搭載

通信:Wi-Fi 6E、Bluetooth 5

カメラ:約200万画素、顔認証、WEB会議補助機能

モバイル性能:1.57kg、バッテリー公称7.6時間

その他:3段階の動作モード、ペン付属(筆圧4096)、AIノイズキャンセラー、テンキー兼用タッチパッド、180度開閉ヒンジ、Thunderbolt4 x2、ブルーライト軽減、特殊強化ガラス、抗菌コーティング

価格:税込169,800円

※詳細は ASUS Store をご覧ください。

※本製品は直販限定(直営店とWEB販売のみ)です。

※Office 付属モデル(+3万円)もあります。

※仕様・価格は時期により変更の可能性があります。