デスクトップのストレージ増設 G-Tune 編

マウスコンピューターのデスクトップパソコン「G-Tune」を例にした、ストレージ(HDD / SSD / NVMe SSD)の増設/交換例です。

G-Tune の中型サイズ「ミニタワー」のケースを対象としていますが、他のデスクトップパソコンにも応用できます。

ネジやケーブルなどの必要機材はPCパーツショップで売られています。

G-Tune ミニタワーケース(2023年以降)

G-Tune は2023年にケースの改定を行っており、それまでこのケースは「G-Tune NEXTGEAR」及び「NEXTGEAR-MICRO」と呼ばれていました。

2023年9月以後、NEXTGEAR は新たなブランドとなり、別のケースが使用されています。

新しい NEXTGEAR については こちら をご覧ください。

なお、2018年7月以前の古い G-Tune / NEXTGEAR は、また別のケースとなります。

マウスコンピューターは、ユーザーによるパーツの交換や増設を非推奨としています。

それらはすべてメーカー保証外の行為であり、自己責任となりますので、このページはそれを前提とした上でご覧ください。

マウスコンピューターはストレージの増設は、サポート窓口に連絡して、有償の作業依頼を行うことを推奨しています。

なお、Cドライブ(Windows が入っているストレージ)の交換は、ここでは対象外です。

(Windows の再インストールが必要になるので推奨しません。交換する場合、事前のインストールメディアの準備などが必要になります)

ケースを開ける

普通のパネルの場合:ネジを外して開ける

G-Tune ミニタワーケースのパネルのネジは、側面上部に付いています。

2つ付いているので、両方外して下さい。

すると倒れてくるように、自重で自然と開きます。

ネジは無くさないよう、ケースなどに入れて転がらないように保管しておきましょう。

基本として、ネジは左回転(反時計回り)でゆるみ、右回転(時計回り)でしまります。

ガラスパネルの場合:上部を押し込んで開ける

側面がガラスパネルの場合、上部に出っ張った部分があります。

ここを上から押さえるとロックが外れるので、そのまま手前に倒せば開きます。

ネジを外す必要はありません。

ちなみに戻すときは、閉じればカチッと自然にロックがかかります。

3.5インチ HDD の増設

G-Tune ミニタワーケースのストレージベイ(収納部)は前部の天井にあり、3.5インチのHDDも、2.5インチのSSDも、どちらも装着できるようになっています。

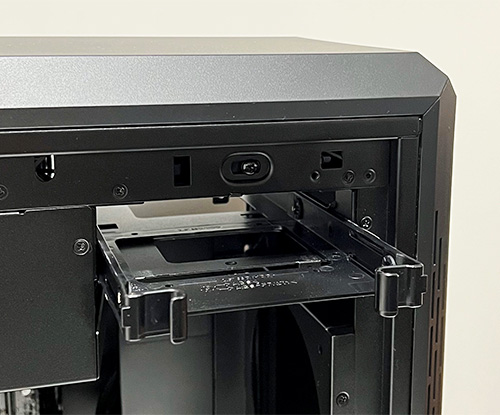

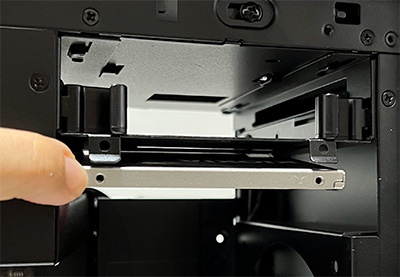

1・マウンタ(固定具)を引っ張り出す

前部の天井付近に、取っ手が飛び出ているマウンタ(固定具)が収納されています。

この取っ手を左右からつまみ、そのまま手前に引っ張ればマウンタを引き抜くことができます。

2・マウンタにHDDを装着する

G-Tune のマウンタは、左右に曲げればちょっとたわみます。

中に HDD を入れ、少したわませて側面の突起部を HDD のネジ穴に挿し込んで固定します。

端子部が取っ手の逆向きに来るように固定しましょう。

ネジ止めは不要です。

3・HDD付きマウンタを収納する

HDD をセットしたマウンタを元の場所に戻します。

奥まで挿し込むとカチッと自動で固定されます。

4・SATAケーブルをマザーボードに付ける

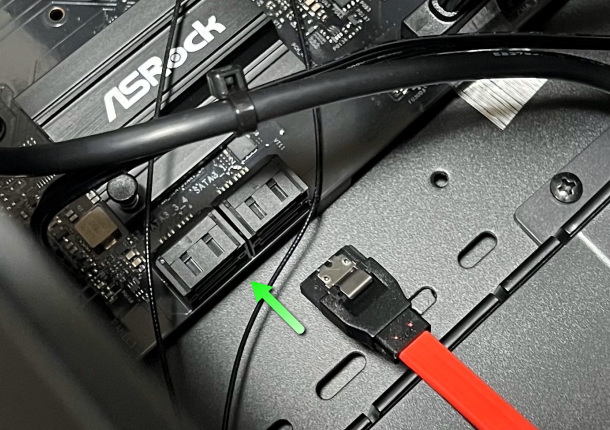

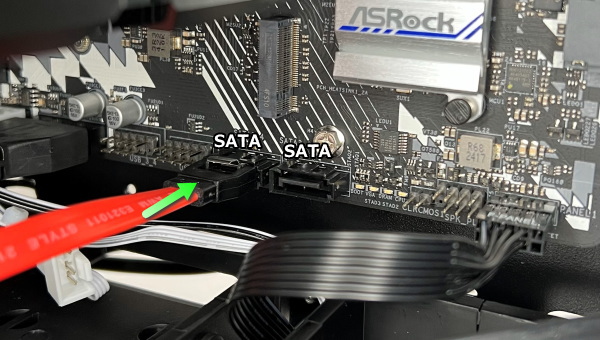

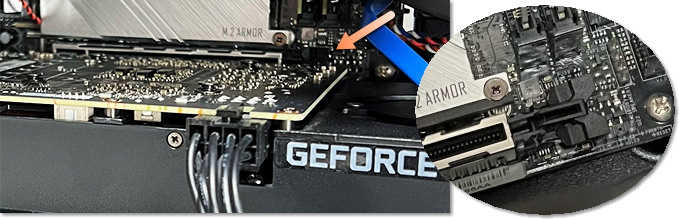

マザーボードの SATA 端子に、SATA ケーブルを取り付けます。

SATA 端子の場所はマザーボードによって異なりますが、通常は右側か下部に付いています。

※ビデオカードが付いている場合、その裏側になって見えないことがあります。ビデオカードの着脱については後述しています。

※マザーボードによっては、下部に SATA 端子が付いていることもあります。

ケーブルは挿す向きがあるので、形を見て確認してください。

逆向きだと挿さりません。

SATA 端子の数は、マザーボードによって異なります。

最近のマザーボードは4つが一般的ですが、安いものだと2つしかないこともあります。

(SATA 端子を使わない NVMe SSD の普及により、数が減る傾向にあります)

SATA ケーブルはパソコンショップで売っています。

SATA3.0 のストレートケーブルを購入してください。500円ぐらいです。

SATA は「シリアルATA」と書かれていることもあります。

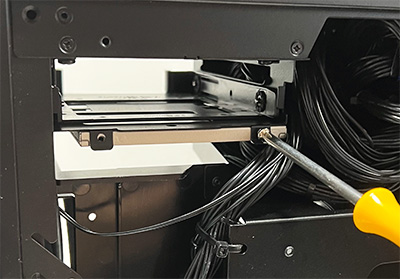

5・SATAケーブルと電源ケーブルをHDDに付ける

反対側(マザーボードの裏側)から、HDD の端子部が見えるはずです。

マザーボードに繋げた SATA ケーブルを、HDD に挿し込んでください。

さらに、電源ケーブルも繋げます。

電源ケーブルは、電源ユニットからたくさん出ていて、本体の上部に押し込められています。

その中から形が合うものを探して挿し込んで下さい。

L字型になっているものがあると挿しやすいです。

これで完了です。

パソコンを起動して確認する必要があるので、側面パネルはまだ閉めなくていいです。

準備ができたら「ストレージのフォーマット」に進んでください。

2.5インチ SSD の増設

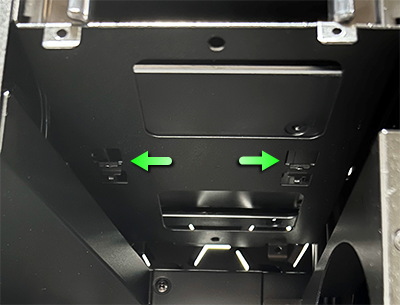

G-Tune のミニタワーケースは2.5インチの SSD を、マウンタの下部にぶら下げるように取り付けることができます。

ちょっと変わった取り付け方法で、他のケースではあまり見られません。

1・SATAケーブルをマザーボードに付ける

先にケーブルを繋げた方が良いので、SATA ケーブルをマザーボードの SATA 端子に挿し込みましょう。

SATA 端子の位置はマザーボードによって異なりますが、右側か下部にあることが多いです。

使うケーブルは HDD のときと同じく、SATA3.0 のストレートケーブルです。

2・SSD に SATA ケーブルと電源ケーブルを付ける

SSD の端子部に、マザーボードに繋げた SATA ケーブルと、電源ユニットから出ている電源ケーブルを挿し込みます。

挿す向きがあるので注意してください。

逆向きだと挿さりません。

SATAケーブルは、一旦マザーボードの裏側に回してからSSDに装着し、表から見えないようにした方が見栄えが良く、通気の邪魔にもなりません。

電源ケーブルは本体上部にたくさん押し込められているので、その中から形状が合うものを探しましょう。

3・マウンタ下部の奥にある突起に SSD のネジ穴を引っかける

マウンタの下側の奥に、小さな突起があります。

SSD の側面のネジ穴に、この突起を引っかけます。

ケーブルの付いた側が、本体の後ろ側(電源ユニットがある方)に来るようにしてください。

装着時には詰め込まれている電源ケーブルは一旦外に出し、装着が終わってから戻しましょう。

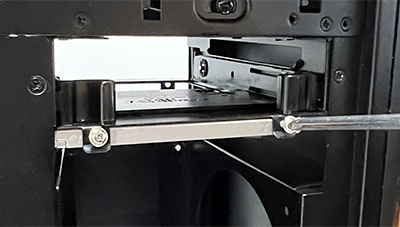

4・SSD をネジ止めする

あとは SSD のネジ穴とマウンタ下部のネジ穴を合わせ、ネジ止めすれば OK です。

ネジはドスパラやパソコン工房などのパーツを扱うパソコンショップで売られています。

350円ぐらい。

インチネジとミリネジがあり、国産の HDD/SSD ならミリネジで、米国産の HDD/SSD ならインチネジを使うのが普通です。

取付作業はこれで終わりですが、フォーマットという作業をしない利用できません。

準備ができたら「ストレージのフォーマット」に進んでください。

なお、反対側(マザーボード裏側)の方にも同様の手順で2.5インチ SSD を固定できるので、3.5インチベイの下に、2.5インチのパーツを2つ付けることができます。

反対側の方が、ケーブルを収納しやすいです。

追記・SSD を3.5インチマウンタに装着

HDD を固定する3.5インチのマウンタにも、2.5インチの SSD を装着することができます。

2.5インチ用のネジ穴が開いているので、裏からネジ止めしてください。

端子部が取っ手の逆側に来る向きで装着します。

この場合、SSD を付けたマウンタを本体にセットしてから、ケーブルを繋げて下さい。

NVMe SSD の増設

NVMe SSD はマザーボード上にあるM.2スロットという場所に取り付けます。

ただ、ビデオカードが邪魔になって、先に外さないと着脱が困難な場合が多いです。

先にビデオカードを外す場合は、ビデオカードの着脱 の項目をご覧ください。

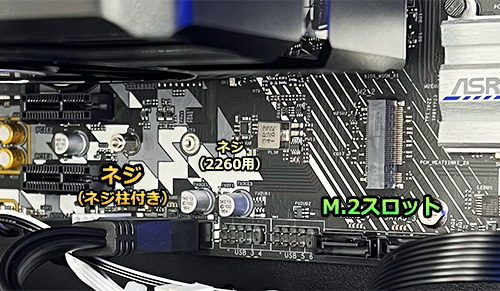

1・M.2スロットを確認し、カバーやネジを外す

まずは取り付け場所となるM.2スロットの有無、位置、ネジの確認を行いましょう。

マザーボードによってはM.2スロットが1つしかない場合があります。

それがすでに使われているなら、増設はできません。

G-Tune のミニタワーは内部の高さがあまりないため、空きのM.2スロットがないことも多いですが、この辺りは製品(マザーボード)によります。

できれば製品かマザーボードのマニュアルで確認しておきましょう。

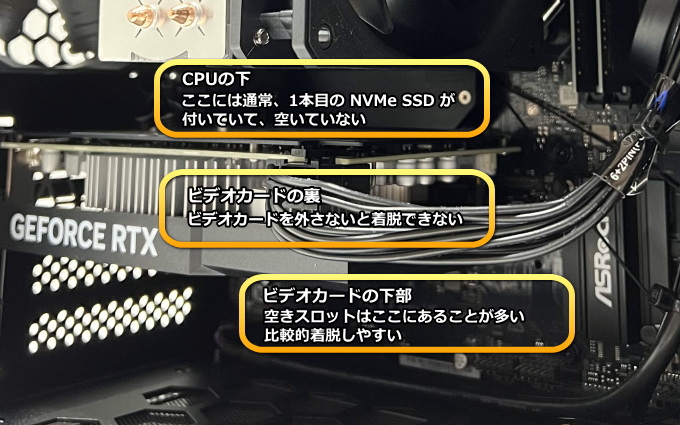

CPUの下、ビデオカードの裏側、ビデオカードの下部にあることが多いです。

空きのM.2スロットがあるなら、その先にネジ穴が付いていますので、そこにネジがあるか確認しましょう。

ネジがあるなら外します。 取り付け時に使うので、なくさないよう保管して下さい。

ネジがない場合は買ってくる必要があります。

専用のものがドスパラやパソコン工房などのPCパーツショップで売られています。

小さいネジなので、精密ドライバーも必要になります。

安いもので良いので用意しておきましょう。

こちらはパーツショップはもちろん、100円ショップでもそれなりのものが売っています。

ネジの高さを合わせるためのネジ柱が付いているものもあります

ダイソーは侮れない。工具がお安いです

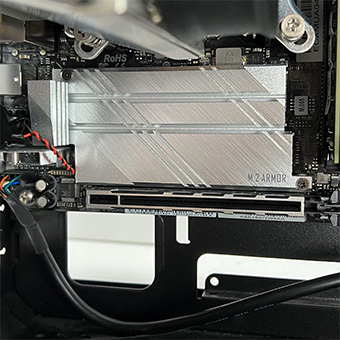

M.2スロットがカバーにおおわれている場合もあります。

このときはネジを外して、カバーを取り外しましょう。

NVMe SSD は発熱が高いので、カバーがヒートシンク(放熱板)になっていることもあります。

この場合、装着後にカバーを付けることで、放熱の助けになってくれます。

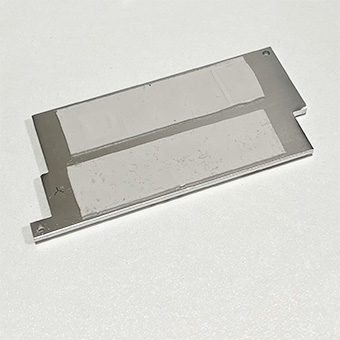

カバーの裏に熱伝導シートなどが付いていて、フィルムが貼られている場合は、フィルムを外して下さい。

M.2のヒートシンク付きカバー

ネジを外せば取ることができます

カバー裏に熱伝導シートが貼られている

フィルムがなかったので少し汚れてます

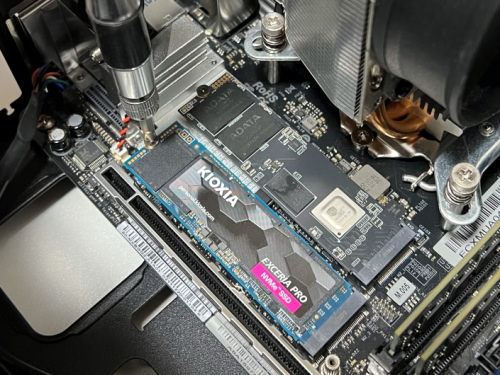

2・M.2スロットに NVMe SSD を挿す

ななめ上から、M.2スロットに NVMe SSD を挿し込みます。

少し押し込めば、中に入るはずです。 そんなに力はいりません。

裏表の向きがあるので注意してください。

端子部の切り欠きと、スロットの中の切り欠きを合わせるようにしましょう。

3・倒してネジ止めする

NVMe SSD をゆっくり、水平になるまで倒して、ネジ止めしましょう。

取り付け作業はこれで完了です。

カバーがあったなら、カバーを戻しておいてください。

ただし、フォーマットという作業を行わないと使えません。

準備ができたら「ストレージのフォーマット」に進んでください。

NVMe SSD は幅22mm、長さ80mmの 2280 というサイズのものが一般的です。

スロットによっては小さな 2260 や 2242 しか使えない場合もありますが、滅多に見ません。

NVMe SSD や M.2 スロットには Gen3 / Gen4 という種類があります。

Gen4 の方が高速ですが、Gen3 までしか使えない M.2 スロットだと、Gen4 の NVMe SSD を付けても Gen3 の速度になるので注意してください。

M.2スロットによっては、レーン数が少ない場合もあります。

通常4レーンですが、2レーンしか使えないスロットは速度が半減します。

これらはマザーボードのマニュアルで確認することができます。

(マザーボード上にも、よーく見ると小さい字で書かれていることがあります)

ビデオカードの着脱

ビデオカードがパーツの交換/増設の邪魔になるときは、先に外しておきましょう。

特に NVMe SSD を取り付けるM.2スロットは、ビデオカードの裏側にあることも多いです。

この手順はほぼ、ビデオカードの交換手順と同じになります。

1・ブラケットのネジを外す

ここのネジを外し、カバーを取って……

ビデオカードを固定しているネジを外そう

ケースの背面部にブラケットと呼ばれる固定用金具があり、ビデオカードはここにネジ止めされています。

G-Tune ミニタワーの場合、カバーが付いているので、まずはカバーのネジを外します。

ネジをなくさないように。

ネジを外してカバーを取り除いたら、ビデオカードのネジを外します。

もし本体内にビデオカードの支えが付いているなら、そちらも外す必要があります。

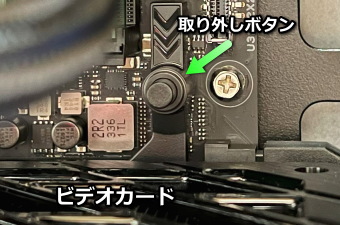

2・PCIe スロットのフックを倒す

ビデオカードを取り付ける PCIe(PCI Express)x16 スロットには、フック(止め具)が付いていることが多いです。

まずこのフックを外しましょう。

レバーのようになっていて、上から押すと外れます。

ただし、古いマザーボードや安いマザーボードには、フックが付いていないこともあります。

また、高級なマザーボードだとボタンになっていることもあります。

3・ビデオカードを引っこ抜く

ネジとフック(止め具)が外れていれば、手で引っ張ることで PCIe スロットから引き抜くことができます。

他のパーツにガチャガチャ当たったりしないよう、慎重に引き抜きましょう。

基板の部分は、素手では触らない方が良いです。

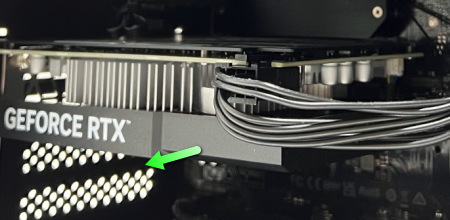

ビデオカードには普通、電源ケーブル(補助電源)が付いています。

ビデオカードを交換するならこれを抜き、新しいビデオカードを装着後、指定の電源ケーブルを挿し込む必要があるのですが、パーツ交換の邪魔になるので外したというだけなら、ケーブルを付けたままどこかに置いておきましょう。

ビデオカードの補助電源については こちら をご覧ください。

4・(作業後に)元に戻す

パーツの増設/交換作業が終わたら、逆の手順でビデオカードを元に戻しましょう。

元あった PCIe スロットにザクッと挿せば、フックが自動で「カチッ」とかかります。

ブラケットにネジ止めし、ブラケットのカバーを元に戻しましょう。

ビデオカードに支えが付いていたなら、そちらも元に戻します。

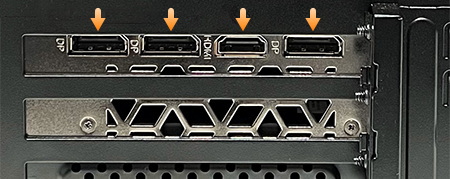

ネジ止めするときには、後部の端子が水平に並んでいるか確認してください。

傾いていると接触不良を起こしたり、コードを挿せなくなったりします。

また、ビデオカード(グラボ)は重いので、支えがない場合、だんだん自重で傾いていき、接触不良を起こすことがよくあります。

最近はグラボ用の支柱(VGAサポートステイ)がPCパーツショップで数百円で売られているので、ない場合は追加するのもお勧めです。

もしビデオカードの新設や交換をした場合は、ドライバのインストールが必要です。

GeForce なら NVIDIA アプリ を、Radeon なら AMD Software: Adrenalin Edition をインストールし、アップデートを行ってください。

ストレージのフォーマット

フォーマットは HDD や SSD を、その機械で使えるように「初期化」することです。

すでに Windows PC 用のフォーマットが行われている製品でないなら、装着後にフォーマットを実行しなければ使えません。

フォーマットを行うと中のデータは消去されます。

古いパソコンから新しいパソコンに、中のデータを残したままでストレージを移植したい場合は、フォーマットはしないで下さい。(その方法も解説しています)

1・「ディスクとボリューム」を確認

ここからは Windows での作業です。 パソコンを起動しましょう。

(以下の例は Windows 11 のものです)

起動したら Windows ボタンを押して「設定」を選びます。

さらに システム → ストレージ → ストレージの詳細設定 → ディスクとボリューム を選んでください。

もしくは、検索窓に「ディスクと」と入力すると「ディスクとボリュームの管理」が出てくるので、それを選択しても良いです。

![]()

すると装着されているストレージ(記録装置)の一覧が出てきます。

ここにセットしたHDD/SSDの名前があれば、正常に装着できています。

2・初期化

増設したストレージの名前の横に「初期化」というボタンがあるので、これを押します。

もし初期化ではなく「プロパティ」になっている場合、そのストレージはすでに Windows 用の設定が行われています。

この場合、フォーマットは必要ありませんので次に進んでください。

初期化のボタンを押すと「GPT」と「MBR」のどちらかを選択する画面が出てきます。

これは「GPT」を選んでください。

MBR は古いパソコン(32bit版Windowsや、BIOSモードがレガシーの場合)に使うもので、今どきのパソコンは GPT で良いです。

※もしこのあと「Create Simple Volume」と「Create Dev Drive」という選択がでてきた場合は、Simple Volume を選んでください。

Dev Drive(開発ドライブ) は開発者向けで、一般向けではありません。

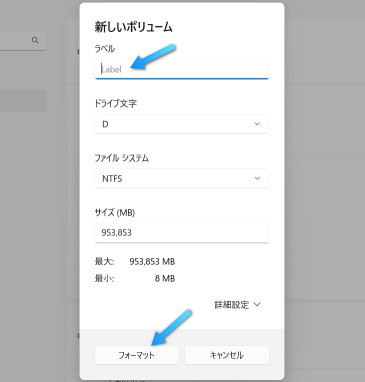

3・フォーマット

続いて「ボリューム作成」のボタンを押して、ボリューム(保存スペース)の設定を行います。

「ラベル」というのは、単なる名前です。

半角英数字で好きなものを付けて下さい。(日本語を入れると問題が起きる場合があります)

「ドライブ文字」は識別用のアルファベットで、好みがなければ初期設定のままで良いです。

ファイルシステム(NTFS)、サイズ(最大値)も変える必要はありません。

あとは「フォーマット」のボタンを押すだけです。

フォーマットは SSD や NVMe SSD ならすぐ終わりますが、HDD だとしばらくかかります。

ただし、フォーマットすると入っているデータが全部消えるので、すでにデータが入っている Windows 用のストレージを移植したときは、フォーマットは行わないで下さい。

ラベルとドライブ文字だけ設定しておきましょう。

データが入っていても Mac で使っていたとか、レコーダーの番組録画に使っていたとか、他の機器で使っていた場合は、Windows 用にフォーマットしないと使えない可能性が高いです。

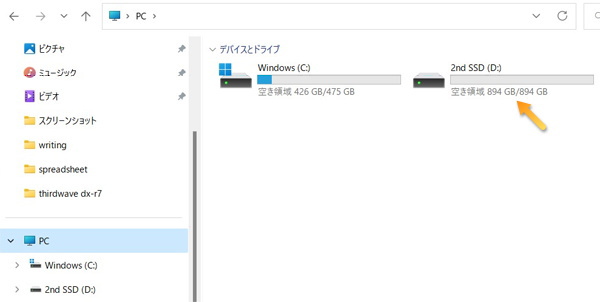

4・確認、片付け

フォーマットが終わったら、パソコンのエクスプローラーを確認。

「PC」の「デバイスとドライブ」に、新しい保存場所が追加されていたら、すべて完了です。

ケースの側面パネルを取り付けて、片付けを行いましょう。