- 2022年の夏に登場したドスパラの14型ノートパソコン

- ハイパワーな Core i7-12700H を搭載、小型ノートPCとは思えない処理能力

- 高発色で使いやすいモニターを持ち、重量も1.3kgと軽量

こんな人にオススメ!

- 持ち運びやすく高性能なノートパソコンが欲しい方

- 低電力CPUのモバイルノートでは物足りない方

- 処理性能に優れた一般向けノートPCが欲しい人

レビューは公正に、忖度なく行っております。

創作向けと言うより上位型

本機はドスパラのクリエイター向けモデル「raytrek」の小型ノートPCだ。

raytrek のノートパソコンは2022年の夏に一斉にリニューアルしたが、その中でモバイル(携帯重視)を担うのが本機「raytrek A4-A」である。

大きな特徴は14型という携帯向けのサイズでありながら、Core i7-12700H という非常に高性能なCPUを搭載していることだ。

通常、モバイルノート(携帯性重視のノートパソコン)はバッテリーの持ちを良くするため、低出力で電力と発熱の低いCPUを用いる。

だが、Core i7-12700H は高い処理能力を持つ半面、消費電力と発熱は大きい。

よってバッテリーの持ちは短いのだが、そのぶん高負荷な作業も快適に行える性能を持つ。

出先でも本格的な作業を行いたい、というニーズは当然あるはずで、そうした用途に応えるための、ちょっと特殊な製品だ。

もちろんその作業は創作作業だけでなく、データ入力や資料作成等の一般用途も含む。

ビデオカード(追加のグラフィック性能)がないので、創作向けと言うより、むしろ一般向けのノートパソコンの上位モデル、という印象だ。

価格は(9月時点で)税込139,980円。搭載するCPUを考えると、かなりリーズナブル。

以下、その詳細をお伝えしたい。

外観

デザインとモバイル性能

色はかなり濃いブラック。

光沢のないピアノブラックといった感じの、漆黒の本体だ。

アルミニウム素材で作られているが、真っ黒なおかげで見た目には金属感はない。

表面には梨地加工が施されていてサラサラしており、手の跡や指紋は付きにくい。

持ってみると金属素材らしい、硬くてひんやりした触感がある。

全体的に角張った、シャープなデザインだ。

深い漆黒の天板

raytrek のロゴがクッキリ見える

内部もダークブラック

アルミ素材なので見た目より軽い

中もモニターの外枠、キーボードとその周囲、全てが真っ黒で、最近は少ない単色のデザイン。

これはこれで渋くて良い。

14インチのやや小型のノートパソコンで、持ち運びに適している。

横31.4cm、縦22cmとコンパクトにまとめられており、厚さも18~20mmと薄めだ。

重さも約1.3kgと、14型としては軽い方で、両手ならヒョイと持てる。

ただ、冒頭でも述べたように、バッテリーの持続時間が公称6.5時間と、モバイルノートとしては長くない。

バッテリーの容量は約52Whと小さくないのだが、CPUが高出力なので消耗が大きい模様。

その分、処理性能は素晴らしいので、ここは一長一短だ。

A4とセミB5ノートとの比較

A4より若干大きいぐらいのサイズ

ACアダプタはコード込みで487g

本体込みで約1.8kg

インターフェイス(接続端子)もバランス良く備わっている。

普通のUSBと小型のUSB-Cが左右両側に1つずつ付いているため、扱いやすい。

右側のUSB-Cは高速(40Gbps)で多機能な Thunderbolt4。

左側のUSB-Cは速度10Gbpsだが、モバイルバッテリーでの充電(USB-PD)に対応している。

映像出力用のHDMIと、クリエイターモデルで多用されるSDカードリーダーも備わっている。

右側面。左からUSB-C(Thunderbolt4)、USB、HDMI、電源の差し込み

左側面。右からイヤホン、カードリーダー、USB、USB-C、盗難防止ロック

無線通信は最新の Wi-Fi 6(ax)に対応、もちろん Bluetooth も内蔵だ。

ただ、有線LAN端子がないので注意して欲しい。

有線でネット接続したい場合、別途USBのLANアダプタが必要になる。

(+1700円で同時に購入可能。バッファローの製品で定価より安い)

モニター / カメラ / サウンド

クリエイターモデルであるため、モニターは高性能なものが使用されている。

画面の縦横比(アスペクト比)は一般的な 16:9 ではなく、やや縦長の 16:10。

16:9 は作業に使うには縦が短いので、近年はクリエイターモデルやビジネスモデルを中心に 16:10 が増えている。

実際に作業しやすく、画面も一回り大きく感じる。

解像度は 1920x1200 で、一般的な 1920x1080 と同等。

発色が良く、sRGBカバー率 約99%、Adobe RGBカバー率 約75%、コントラスト比も1500:1と高い。

視野角もほぼ180度と広く、昨今の高発色モニターの要件を満たした性能だ。

リフレッシュレート(描画速度)は 60Hz と標準的。

高発色で作業もしやすい画面

外枠の横幅はわずか5.5mmしかない

ヒンジの最大角度は145度と大きめ

顔認証カメラと2つのマイクを装備

カメラは一般的なHD画質(1280x720、92万画素)。

顔認証が備わっており、電源をつけるだけで簡単にログインできる。

マスクをしていると認証されない難点はあるが、セキュリティ面でも安心だ。

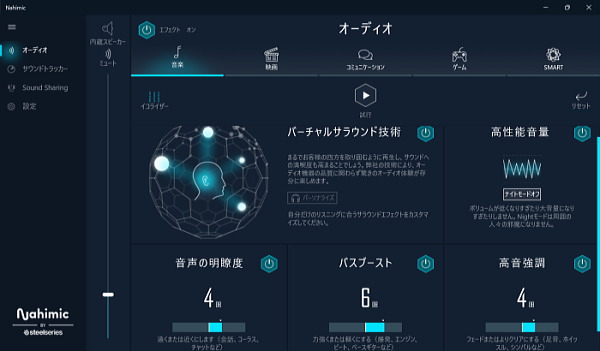

サウンドには MSI や Apple の製品でも使われている、フランス のイコライザー(音声調整)ソフトが導入されている。

多方向から音が聞こえるように感じるサラウンド技術に優れたイコライザーで、特にゲームや映画の没入感を重視したイコライザーのようだ。

ゲーム用のテストでは、普通のステレオスピーカーでありながら、爆発音や銃声が聞こえてくる方向をはっきりと判別できた。

ボーカル(声)や低音も良く聞こえ、好みにチューニングすることもできる。

マイクのノイズ軽減機能などは見当たらないが、サウンドは十分に高いレベルにある。

※Nahimic の設定画面。多彩な項目があり、自然にサウンドを改善してくれる。

キーボード

14インチのノートパソコンであるためテンキーはないが、キーの広さは十分だ。

キーピッチ(キー間隔)は19mmが確保されていて打ちやすい。

エンターキーはちょっと細いが、タイピングしていてそれが気になったことはない。

ボタンのようなポチポチとした感触のキーで、反発が少し強めの印象。

おかげでテンポ良く、軽快なタイピングを行える。硬さもちょうど良い。

カーソルキーは1行分しかなく、ノートパソコンによくある上下のキーが縦半分の大きさしかないタイプ。

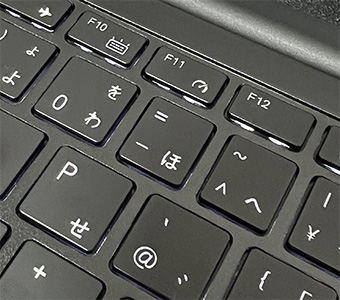

2つの動作モード(パフォーマンスモード、オフィスモード)があるが、独立したモード変更用のボタンはなく、Fn+F11 で切り替える。

ダークネスなボタン型キーボード

もちろんバックライトも完備

エンターキー周辺の配置

横長の電源ボタンは入れると光る

タッチパッドはかなり大きい。

広いほど大きく動かすときでも指の置き直しをしなくて良いので、操作性が高まる。

指の滑りも悪くなく、少ししっとりとした触感も良い。

金属特有のひんやり感があるパームレストも気持ちが良く、汚れも付きにくい。

タッチパッドの左上には小さな点があり、ここをダブルタップするとタッチパッドの ON/OFF を行える。

OFF のときは光るので、ON/OFF の判別もしやすい。

また、右上にも点があり、ここをダブルタップすると右半分だけ OFF にすることができる。

左手でカーソル移動、右手でキー操作という使い方のときに操作性が高まる。

3本指や4本指ジェスチャにも対応、押し込んだ時の硬さも適度で、かなり優れたパッドだ。

14型だがタッチパッドはかなり大きい

隅の点をポンポンしてON/OFF可能

動作モード切替は Fn+F11

画面に現在のモードが表示される

パーツ性能

処理性能(CPU)と動作モード

raytrek A4-A は「」を搭載している。

2022年に登場した第12世代 Core の最新ノート用CPU、しかも「H」は処理能力の高い上位型であり、標準型(P)や省電力型(U)よりも大幅に高い性能を発揮する。

第12世代 Core は高性能なPコアと、消費電力&発熱の少ないEコアの複合構成となっているが、Core i7-12700H はPコア6、Eコア8の14コア構成。

Pコアは2つの作業(スレッド)を同時に行えるので、14コア20スレッドのCPUとなっている。

第11世代 Core のデスクトップパソコンを越えるほどの処理能力を持つが、ノートパソコン用のCPUとしては消費電力と発熱が高いのが難点。

だが、本機には「」と「」の2つの動作モードがあり、オフィスモードにすればピーク性能は下がるが、電力と発熱を抑えて使うことができる。

以下、本機を使う上でとても重要だが、少し難しい話になるのでご了承頂きたい。

本機は前述したようにパフォーマンスモードとオフィスモードの2つの動作モードを備えているが、それぞれのモードに の3つのパワー設定がある。

つまり、正確には2種類・3段階の6つの動作モードを持つ。

これは付属の というソフトウェアで切り替えられる。

以下は、この動作モードによって、どのようにCPUが動くかの一覧表だ。

| パフォーマンス モード |

ブースト 持続時間 |

投入電力 | 動作速度 (倍率) |

平均コア温度 |

| Low Power | 約45秒 | 55W → 35W | 2.6GHz → 2GHz (x29 → x22) |

82度→70度 |

| Medium Power | 約60秒 | 55W → 40W | 2.6GHz → 2.2GHz (x29 → x24) |

82度→73度 |

| High Power | 約90秒 | 55W → 45W | 2.6GHz → 2.3GHz (x29 → x26) |

82度→76度 |

| オフィスモード | ブースト 持続時間 |

投入電力 | 動作速度 (動作倍率) |

平均コア温度 |

| Low Power | 約35秒 | 40W → 20W | 2.2GHz → 1.1GHz (x24 → x12) |

74度→64度 |

| Medium Power | 約45秒 | 40W → 30W | 2.2GHz → 1.7GHz (x24 → x19) |

74度→68度 |

| High Power | -- | 40W | 2.2GHz (x24~x25) |

74度 |

同じパフォーマンスモードでも High だと90秒間近く高出力(ターボブースト、55W)の状態が続き、その後も高い性能(45W)を維持するが、Low だと45秒でブーストは終了し、その後はかなり抑えた性能(35W)で動くようになる。

性能を抑えると消費電力や発熱は下がるため、動作音は静かになり、バッテリーの消耗や表面温度は軽減される。

オフィスモードの Low だと、ピークパワーもブースト後の性能もかなり抑えられる。

会議や講義で静かに使いたいときなど、静音性を重視したいときはオフィスモードの Low か Medium にするのが良いだろう。

本来、Core i7-12700H は 60W がブースト時の電力で、さらに高負荷がかかっていると「ずっとブースト」の状態となる。

だが、本機のブースト時の電力は 55W と少し控えめで、さらに(一部の設定以外)一定時間でブーストが切れる。

Core i7-12700H は全力を出すと発熱が厳しく、薄型ノートだと触れないほどキーボードが熱くなる場合もあるので、それを避けているのだろう。

ハードに合わせた多くの動作モードがあり、ユーザーが手軽に選択できる点は、本機の長所と言える。

以下のCPUの性能測定は、パフォーマンスモードは High Power、オフィスモードは Low Power で行っている。

他のノート用CPUとの比較グラフも合わせて掲載している。

パフォーマンス High Power

動作再現(非ブースト時)

オフィスモード Low Power

動作再現(非ブースト時)

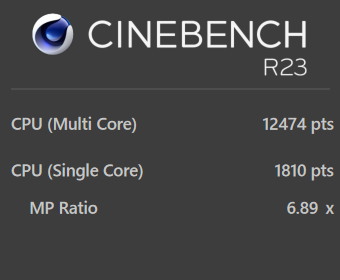

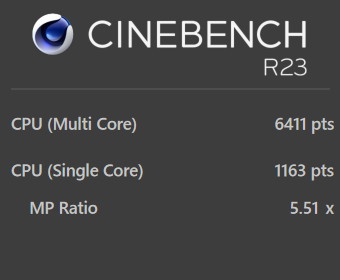

・マルチコア性能(Cinebench R23)

Core i7-12700H(60W):14900

Core i7-12700H:12500 (本機 パフォーマンス)

Core i7-11800H:10800

Core i7-1260P:8640

Core i5-11400H:8250

Core i7-12700H:6400 (本機 オフィス)

Core i7-1165G7:5800

Core i5-1235U:5000

Core i5-1135G7:3850

Core i7-1165G7:3600(15W)

Core i5-10210U:3100

Core i3-1115G4:2600

Celeron N4100:950

・シングルコア性能(Cinebench R23)

Core i7-12700H (本機 パフォーマンス):1810

Core i7-1260P:1540

Core i7-11800H:1520

Core i7-1165G7:1500

Core i5-11400H:1480

Core i5-1135G7:1350

Core i5-1235U:1340

Core i7-1165G7:1300(15W)

Core i3-1115G4:1300

Core i7-12700H (本機 オフィス):1160

Core i5-10210U:1050

Celeron N4100:380

見ての通り、Core i7-12700H の性能はノートパソコン用CPUとしては突出している。

第11世代 Core を寄せ付けない、デスクトップPCクラスの性能だ。

シングルコア性能もノート用としてはトップクラスである。

マルチコアとシングルコアの双方が高いため、画像編集などの創作作業、Office 等の事務作業、一般のソフトウェアの使用、どの分野においても欠点はない。

オフィスモードの Low Power だとTDP(投入電力)が 20W まで下げられるため、かなり能力は低下した。

マルチコアは第11世代 Core の中位レベルになり、シングルコアの性能も大きく下がる。

しかし、軽作業では困らないぐらいの処理能力ではあり、動作音はかなり減る。

バッテリーの消耗も抑えられるので、普段はこちらで使うのがお勧めだ。

ただ、オフィスモードでもターボブーストは働くため、急に騒音(ファンの回転音)が発生する場合はある。

以下は各動作モードとパワー設定ごとのベンチマーク結果だ。

どのモードで使うかの参考にして欲しい。

・マルチコア(Cinebench R23、10分間)

パフォーマンス High Power:12500

パフォーマンス Medium Power:11500

オフィス High Power:11500

パフォーマンス Low Power:10400

オフィス Medium Power:9100

オフィス Low Power:6400

・シングルコア(Cinebench R23)

パフォーマンス High Power:1810

パフォーマンス Medium Power:1560

オフィス High Power:1560

パフォーマンス Low Power:1510

オフィス Medium Power:1400

オフィス Low Power:1160

グラフィック性能(GPU)

raytrek A4-A はビデオカードを搭載していないため、グラフィック能力はCPUに内蔵された「」となる。

その3D描画性能はビデオカードとは比べられないが、しかし Iris Xe はCPU内蔵のものとしては、現行最上位の能力を持つ。

第12世代 Core になって、その性能はさらに一回り高くなった。

以下は 3D Mark(Time Spy)で調べた本機の3Dグラフィック性能だ。

※ゲームパフォーマンス予測の1080pは解像度1920x1080、1440pは2560x1440。

Ultra は最高画質設定であることを示す。

グラフィックスコアは1500。

少しパワーを抑えているためか、第12世代 Core の Iris Xe としてはやや低めだが、第11世代 Core の Iris Xe は1400なので、それよりは高い。

測定はパフォーマンスモードの High Power で行ったが、動作モードのグラフィック性能への影響は少なく、オフィスモードの Low Power にしても、グラフィックスコアは 1500→1450 と大きな変化はない。

CPUスコアは 8700 から 5000 まで下がるが、多くの(3Dグラフィックの)ゲームはCPU性能はそれほど影響しないので、動作音を抑えたいならオフィスモードでゲーム等を動かしてみるのも良いだろう。

実際のゲームの動作速度だが、人気ゲーム「Apex Legends」は 30fps 前後、画質を下げれば 40~60fps で動作する。

30fps(秒間30コマ)あれば遊べるレベルだ。

「ファイナルファンタジー15」のベンチマークは軽量画質でも「重い」の評価。

スコアは約2470で、快適に遊ぶのは少し厳しそうだが、動かすことは可能。

「モンスターハンターライズ」は中画質なら戦闘時でも30~40fpsで動作するため、起動時の待ち時間が過ぎれば普通に遊ぶことができる。

モンハンライズは本機なら十分いける

龍が如くは中画質で25fps、やや不足

ただし、グラフィック負荷の高いゲームやソフトウェアを動かすと、動作音(ファンの回転音)は大きくなる。

気になる場合は負荷(画質)を減らすか、イヤホン / ヘッドホンを使おう。

本機の場合、キーボード表面の温度は高負荷でもそれほど高くならない。

本機はゲーミングモデルではないが、処理能力の高いCPUを持つため、2D(平面)グラフィックのゲームなら快適に遊ぶことはできる。

また、動画の視聴や編集、イラスト制作の補助としては十分なグラフィック能力であり、一般の作業で困ることはないだろう。

ストレージとメモリ(記録装置)

本機に標準搭載されるストレージは、容量500GBの となっている。

NVMe SSD は従来のSSDより高速、かつ小型の最新データ記録装置で、昨今はこれがメインストレージとなっている。

ただ、今回の試用機には標準構成とは異なる、容量1TB(1000GB)で第4世代 PCIe 対応(Gen4)の NVMe SSD が搭載されていた。

Gen4 の製品は Gen3(第3世代)のものよりデータ転送速度がさらに速い。

標準搭載のものとは異なるが、保存量が500GBではちょっと心もとないし、1TBに増量するならついでに Gen4 の製品にした方が良いと思うので、本機の構成は私的にもお勧めだ。

使用されていた製品はマイクロン社の こちら のものだった。

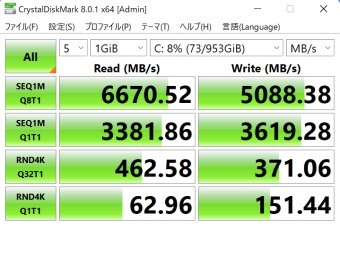

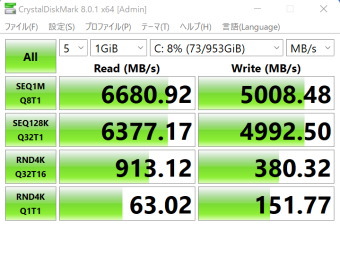

以下はベンチマークソフト Crystal Disk Mark による速度計測結果だ。

標準設定での測定

NVMe SSD 設定の測定

読み込み速度 6600MB/s、書き込み速度は 5000MB/s。

Gen4 の NVMe SSD としては読み込み速度にやや優れる。もちろん Gen3 より大幅に速い。

ランダムアクセス(バラバラのデータの処理速度)は、読み込みは悪くないが、書き込みはちょっと遅めか。

しかし第4世代らしい高性能な製品だ。

メモリは (PC4-25600)が 16GB 搭載されている。

クリエイターモデルならカメラのRAW現像や画像加工が高速化する DDR5 メモリが欲しかったところではあるが、DDR5 はまだ価格が高い。

DDR4-3200 は現在の主流メモリであり、コストパフォーマンスに優れている。

8GB のメモリが2本使われており、複数のメモリにデータを分散して高速化するデュアルチャネルで動作している。

一般用途なら 16GB あれば十分だが、32GB や 64GB に増量することも可能。

創作用途なら(例えば大量の画像や動画を一度に開いたりするなら)増やしておいた方が安定するだろう。

総評

持ち運びしやすい14型のノートパソコンで処理性能を最優先したい、という人向けの製品だ。

モバイル性能(携帯性)を優先し、処理性能は妥協するのであれば、もっと小型の13型ノートPCの方が良く、携帯性より性能を重視するなら、15型のクリエイターモデルの方がビデオカードも備わっている。

本機はその中間に位置する、あまり多くない構成のマシン。

だが、持ち運びやすい高性能機という需要は少なくはないはずだ。

そしてパソコンの高騰が続いている昨今、Core i7-12700H 搭載機を10万円台前半で買えるというのは嬉しい。

モニターの発色やキーボードの質も良く、安いからと言って見劣りする点は一切ない。

ただ、バッテリーは充電しながら使うのが前提となるだろう。

2種類x3段階の動作モードの切り替えである程度は対処できるが、充電なしで1日持つかは微妙なので、だ。

持ち運びできてメイン機にできる性能の、あまり高くないノートPCを探している人には、魅力的な製品だろう。

形式:14インチ ノートパソコン

CPU:Core i7-12700H(第12世代Core、14コア)

グラフィックス:Iris Xe(CPU内蔵)

メモリ:16GB(DDR4-3200、8GBx2)

ストレージ:500GB NVMe SSD(Gen3)

モニター:sRGBカバー率 約99%、アスペクト比 16:10

通信:Wi-Fi 6、Bluetooth 5

モバイル性能:約1.3kg、バッテリー公称6.5時間、顔認証

その他:2x3段階の動作モード、USB4/Thunderbolt4

価格:税込139,980円

※詳細はドスパラ公式サイトをご覧下さい。

※仕様・価格は時期により変更の可能性があります。

執筆:2022年9月28日